「 仏教(インド)の出来事 」 一覧

-

-

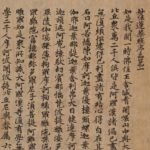

『阿弥陀経』(あみだきょう)

2024/03/14 -仏教を本気で学ぶ, 年表

01月01日, 100年, あ, お釈迦様(ブッダ), コーサラ国, 仏教(インド)の出来事, 天台宗のお経, 浄土宗のお経, 浄土真宗のお経, 祇園精舎, 阿弥陀如来, 阿弥陀経阿弥陀経は100年頃にインド文化圏で成立したと考えられている大乗仏教の経典です。もともとの梵語(サンスクリット語)では सूखावतीव्यूह, Sukhavati-vyuha, スカーヴァティー・ ...

-

-

年表

2022/09/10 -年表

世界の出来事(仏教以外), 世界の出来事(仏教), 仏教(インド)の出来事, 仏教(中国)の出来事, 令和時代, 大正時代, 天台宗の出来事, 奈良時代, 安土桃山時代, 室町時代, 平安時代, 平成時代, 日本の出来事(仏教以外), 日蓮系宗派の出来事, 明治時代, 昭和時代, 曹洞宗の出来事, 江戸時代, 浄土宗の出来事, 浄土真宗の出来事, 真言宗の出来事, 臨済宗の出来事, 鎌倉時代, 飛鳥時代寺院センターが情報収集した寺院など仏教年表をまとめています。宗派、出来事と時代のタグで分け、投稿日を出来事に合わせていますが、月日が分からない多くの場合で「1月1日」に設定しています。飛鳥時代, 奈良 ...

-

-

『無量寿経』(むりょうじゅきょう)

無量寿経は100年頃にインド文化圏で成立したと考えられている大乗仏教の経典です。もともとの梵語(サンスクリット語)では सूखावतीव्यूह, Sukhavati-vyuha, スカーヴァティー・ ...

-

-

祇園精舎の鐘(ぎおんしょうじゃのかね)

祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす 奢れる者も久しからず ただ春の夜の夢の如し 猛き人もついには滅びぬ ひとえに風の前の塵に同じ 平家 ...

-

-

アジャンタ石窟寺院(せっくつじいん)

インドのムンバイ(旧・ボンベイ)東北東約350km、マハーラーシュトラ州北部、ワゴーラー川湾曲部を囲む断崖を550mにわたって断続的にくりぬいて築かれた大小30の石窟で構成される古代の仏 ...

-

-

玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)

0664/02/05 -人物, 仏教を本気で学ぶ, 年表

02月05日, 664年, け, さ, ナーランダ, 仏教(インド)の出来事, 仏教(中国)の出来事, 玄奘三蔵, (命日)02月05日玄奘三蔵とは、中国(唐)の訳経僧です。玄奘とは僧名で、また諱でもあります。僧の最高峰である「三蔵」の号を得た高僧で、初代三蔵の鳩羅摩什(くまらじゅう)と共に「二聖」、あるいは真諦と不空金 ...

-

-

ナーランダ/ナーランダ大学

ナーランダ大学とは、427年に建てられた世界最古の大学であったと考えられており、インド仏教の最重要拠点であった僧院です。5世紀初頭のインド、グプタ王朝のクマーラグプタ1世(シャークラ・ディティヤ王)が ...

-

-

『般若心経』(はんにゃしんぎょう)

『般若心経』は、正式には『般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)』といい、さらに略して『心経(しんぎょう)』と呼ばれることもあります。サンスクリット語では、प्रज्ञापारमिताहृद ...

-

-

龍樹(ナーガールジュナ)

南インド出身の仏教僧。バラモンの家系に生まれましたが出家して仏教僧となりました。梵語(サンスクリット語)で नागार्जुन、Nāgārjuna、ナーガールジュナといい、漢訳名では、音写で那伽閼刺樹 ...

-

-

カニシカ王 - 仏教を保護

カニシカ王とは、中央アジアからガンジス川流域を支配し、仏教を保護したクシャーナ朝の中で最も名の知られた王です。漢訳仏典では音写して迦膩色迦などと表記されます。在位は144年頃~171年頃 ...

-

-

『法華経』(ほけきょう)

法華経とは、妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)のことです。もともとの梵語(サンスクリット語)では「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」(梵: सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र, Saddh ...

-

-

大衆部枝末分裂/上座部枝末分裂

紀元前160年頃、大衆部枝末分裂。上座部枝末分裂。説一切有部、経量部等成立。アビダルマ仏教。論蔵の成立。 << 戻る

-

-

ミリンダ王の問い

0102/02/01 -仏教を本気で学ぶ, 年表

-160年, み, 仏教(インド)の出来事紀元前2世紀後半にアフガニスタン・インド北部を支配したギリシャ人であるインド・グリーク朝の王メナンドロス1世(ミリンダ王/弥蘭王/弥蘭陀王)とインド仏教の長老であるナーガセーナ(那先/那伽犀那/龍軍) ...

-

-

アショーカ王がルンビニを訪れる

0102/01/01 -年表

-249年, ルンビニ, 仏教(インド)の出来事紀元前249年にブッダの生誕地ルンビニをマウリヤ王朝のアショーカ王が訪れる。ルンビニで発見されたアショーカピラー(石柱)に記される。 << 戻る

-

-

第三結集(だいさんけつじゅう)- アショーカ王の呼びかけ

(アショーカピラー/インド・ビハール州クムラハール) 紀元前260年(インド) 第三結集がマウリヤ王朝の都パータリプトラ(パトナ市)の郊外にある鶏園寺(クムラハール)において、マウリヤ王朝3代目アショ ...

-

-

アショーカ王即位

0102/01/01 -仏教を本気で学ぶ, 年表

-268年, あ, 仏教(インド)の出来事(アショーカ王レリーフ/https://wikipedia.org/より) 紀元前268年(インド)、アショーカ王(阿育王)が即位し、治世9年目にインド亜大陸の東岸で勢力を振るったカリンガ国に戦を仕掛 ...

-

-

第二結集(だいにけつじゅう)- 上座部と大衆部に根本分裂

(ストゥーパとアショーカピラー/インド・ビハール州ヴァイシャリ) 紀元前385年(インド) 第二結集が毘舎離(ヴァイシャリ)において阿羅漢700人が集まり行われる。ヴィナヤ(律蔵)の10の要点について ...

-

-

十大弟子(じゅうだいでし)

0101/03/01 -仏教を本気で学ぶ, 年表

し, 仏教(インド)の出来事, 十大弟子ブッダの多くの弟子の中でも代表とされる十大弟子です。多くの経典にも登場し、後には造像も盛んに行われました。 ・マハーカッサパ(摩訶迦葉/頭陀第一) ・アーナンダ(阿難/多聞第一) ・サーリプッタ(舎利 ...

-

-

アーナンダ(阿難)

アーナンダ(aananda,आनन्द)、阿難 (あなん)、阿難陀(あなんだ) ブッダの従弟であり、十大弟子の一人で「多聞第一」といわれています。nandaは歓喜・慶喜という意味です。釈迦族の王族であ ...

-

-

ウパーリ(優波離)

ウパーリ(upaali、उपालि) 優波離(うばり) ブッダの十大弟子の一人で「持律第一」といわれています。ウパーリはインドのカースト制度の中でも下層であるスードラの出身で、カピラヴァストゥ城、釈迦 ...

-

-

アニルッダ(阿那律)

アニルッダ(Aniruddha、अनिरुद्ध)、阿那律(あなりつ)、阿㝹楼駄(あぬるだ)、アヌルッダ(Anuruddha) ブッダの従弟であり、十大弟子の一人で「天眼第一」といわれています。釈迦族 ...

-

-

マハーカッチャーナ(摩訶迦旃延)

マハーカッチャーナ(mahaakaccaana、महाकच्चान)、迦旃延(かせんねん)、摩訶迦旃延 (まかかせんねん) ブッダの十大弟子の一人で「論議第一」といわれています。カッチャーナ(迦旃延) ...

-

-

プールナマイトラーヤニープトラ(富楼那)

0101/03/01 -人物, 仏教を本気で学ぶ, 年表

ふ, カピラヴァストゥ, プールナマイトラーヤニープトラ, 仏教(インド)の出来事, 十大弟子プールナマイトラーヤニープトラ(puurNamaitraayaniiputra、पूर्णमैत्रायनीपुत्र)、富楼那弥多羅尼弗多羅(ふるなみたらにぷとら)、富楼那弥多羅尼子 (ふるなみたら ...

-

-

スブーティ(須菩提)

スブーティ(Subhuuti、सुभूति)、須菩提(しゅぼだい) ブッダの十大弟子の一人で「解空第一」といわれています。コーサラ国のシュラバスティー(舎衛城)の長者、スダッタ(須達多長者)の弟である ...

-

-

マハーカッサパ(摩訶迦葉)

マハーカッサパ(Mahaakassapa、महाकस्सप)、摩訶迦葉 (まかかしょう)、大迦葉(だいかしょう)、迦葉(かしょう) ブッダの十大弟子の一人で「頭陀第一」といわれています。マガダ国の王舎 ...

-

-

モッガラーナ(目犍連、目連)

モッガラーナ(moggallaana、मोग्गळान)、目犍連(もっけんれん)、目連(もくれん)、摩訶目犍連(まかもっけんれん) ブッダの十大弟子の一人で「神通第一」といわれています。マガダ国のラー ...

-

-

サーリプッタ(舎利子、舎利弗)

サーリプッタ(saariputta、सारिपुत्त)、シャーリプトラ、舎利子(しゃりし)、舎利弗(しゃりほつ) ブッダの十大弟子の一人で「智恵第一」といわれています。マガダ国のラージャグリハ(王舎 ...

-

-

第一結集(だいいちけつじゅう)- 七葉窟(ななようくつ)

(七葉窟/インド・ビハール州ラージギル) 紀元前485年2月15日以降の出来事(インド) 仏教の開祖、お釈迦様(ゴータマ・シッダッタ/ブッダ)がクシナガラで入滅(諸説あり。この年表では565年誕生説に ...

-

-

沙羅双樹(さらそうじゅ)

祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらわす 奢れる者も久しからず ただ春の夜の夢の如し 猛き人もついには滅びぬ ひとえに風の前の塵に同じ 平家物語はこのよう ...

-

-

お釈迦様がクシナガラで入滅

紀元前485年2月15日(インド) 仏教の開祖、お釈迦様(ゴータマ・シッダッタ)がクシナガラで入滅しました。(諸説あり。この年表では565年誕生説に基づいて以降の出来事を記述しています。) << 戻る

-

-

四大聖地(よんだいせいち)

ブッダの弟子アーナンダがブッダの死が近づいた時に問いました。 「ブッダが亡くなったのちには、もう、ブッダにお会いすることはできないのでしょうか?」 その問いにブッダが答えたのが四大聖地です。 ■ルンビ ...

-

-

八大聖地(はちだいせいち)

ブッダの弟子アーナンダがブッダの死が近づいた時に聞いたのが四大聖地ですが、仏教の開祖であるブッダに関する重要な8つの聖地の総称を八大聖地と呼びます。なお、ルンビニ、ブッダガヤー、サールナート、クシナガ ...