戒名とは、仏門に入ることを望む人が師僧(しそう)より戒を受ける受戒(じゅかい)を行う際に付けられる名前です。また、師僧が仏門に入ることを望む人へ戒を授けることを授戒(じゅかい)といいます。一例として、五戒を授けるという形式的な説明を見ることもありますが、戒名を持つことで、その戒名の文字の中にその人の人格や生き方が表されると考えます。

受戒した証として、戒名がつけられますが、日本にはもともと、生まれたときの幼名、大人になる時に名前を変える、仕事に就くとき、引退するときなど、人生の中で大きな変化がある時に名前を変える風習がありました。戒名も日本の風習に組み込まれて伝統的に必要とされてきました。

・戒名授与・法名授与の依頼(1万円/1名)

・現代の戒名

・生前戒名とは

・亡くなった後に戒名を付ける

・戒名の構成・・・宗派によって違う戒名

・特別な戒名・・・院号、居士、大姉とは?

・戒名授与・法名授与の依頼(1万円/院号・居士・大姉でも)

現代は一生の内に名前が変わるのは結婚の時に姓をどちらにするかくらいで、上記のように人生の転機に名前を変えることはなくなりました。戒名は仏門に入った時に付けられる名前で、それは仏教の生き方を学んだり、実践したりするようになるということで、人生で大きな転機となることなのです。

生前戒名とは

生前戒名とは、本来の戒名のことですが、亡くなった後に戒名を付けることが多くなったために、そのように呼ばれるようになりました。なお、生前戒名を付けたからと言って、改名をすることはありません(民法上、僧侶として住職になるなどの場合以外は改名できないようです)。

亡くなった後に戒名を付けることが多くなったのは、現代は一生の内に名前を何度も変える習慣がなくなったからです。しかし、人生の転機はその人の生き方によって違いはあるものの必ずあります。生前戒名を付けるというのも、一つのあり方なのだと考えられます。また、身内の葬儀などを経験をして、生前戒名を準備しておこうと考えている人も多くいるようです。

亡くなった後に戒名を付ける

亡くなった後に戒名を付ける場合、お葬式の時に一緒に戒名も付けてもらう場合、その後の年回忌などで付けてもらう場合などがあります。お葬式のときは無宗教で執り行い、その後、いろいろ考えて戒名だけでも付けたいという声も聞きます。当ページの依頼項目から戒名を付けてもらうことも出来ます。

戒名の構成

自分が無宗派であっても、師僧の系統によって大別して4つの特色があります。また、該当する宗派であっても流派によって戒名の付け方に違いがあります。以下、一例としてあげておきます。

①曹洞宗・臨済宗・天台宗・真言宗など。

○○○○信士

○○○○信女

②浄土真宗系 お釈迦様の弟子として法名をつける。

釋○○

釋尼○○

③浄土宗

○誉○○信士

○誉○○信女

④日蓮宗 「日」や「妙」を含む法号をつける場合がある。

○○日○信士

○○日○信女

⑤特定の宗派と付き合いがない、上記の形式が分からない場合、縁があるお寺の形式になります。

なお、当ページからのご依頼の場合、①の形式で、俗名+信士/信女も可能です。

例えば、「山田太郎」さんであれば「山田太郎信士」という具合です。

※ 戒名にはもともと、僧侶の名である法号(戒名)の二字があり、その上につけられるのが道号の二字です。 道号の位置に宗派戒名(浄土宗では「誉」など)がくる場合があります。また、宗派戒名が含まれているからと言って、その宗派の戒名かといえば、そうでもありません。

(法号は次の例の○○ )

↓

●●○○信士

釋○○

次に、もともとはお寺を建てるほどの貢献をした人だけが付けられる院号について、現在では寺院によって寄付額(お布施)を定めて付けるなど様々です。

○○院釋○○

○○院○○○○居士

※①・②・③・④とも同様に頭に付け加えられる。

信士・信女の部分が居士・大姉に付け加えられる場合は、もともとは特に仏教に精通していた人に付けられていたものが、現在は寺院への貢献度によって付けられていることが多いようです。

①・③・④の場合。

○○○○居士

○○○○大姉

①・③・④の場合で院号も付く場合。

○○院○○○○居士

○○院○○○○大姉

・戒名授与(1名) 1万円

・法名授与(1名) 1万円

・お知らせいただく情報は、メッセージ本文に授与を希望される方の名前/誕生日/家の宗派および先祖の戒名形式です。なお、故人の戒名授与・法名授与の場合は命日をお知らせいただいております。合わせて性格や仕事について分かればお知らせください。

※このページでは一般の方に伝わる用語で説明しています。(厳密には宗派により戒名・法名について専門的な違いがあります。)

・上記のお布施(寄付)を事前にお支払いいただきます。

・形式やランクによる費用の違いはありません。支払方法は、銀行振込、郵便振替、PayPay個人間送金の3種です。

・ご希望の形式で考案します。家の先祖の戒名等よりご自身でご確認いただくか、宗派名をお知らせください。

・複数名のご依頼を同時に受付可能です。故人と生前戒名を同時にお受けすることも可能です。

・ご自身で付けた戒名(法名)を使い、授与法要を実施し、戒名授与之証を発行することも可能です(同費用)。

・他の寺院で付けた戒名(法名)を使い、授与法要を実施し、戒名授与之証を発行することも可能です(同費用)。

・本名をそのまま使い「○○○○信士」等の形式にして授与法要を実施し、戒名授与之証を発行することも可能です(同費用)。

・他で付けた一般の方にとってみれば意味不明な文字列の戒名を分析・文字の意味をメールで説明し、改めて授与法要を実施し、戒名授与之証を発行することも可能です(同費用)。

・授与前にどのような戒名または法名になったかを理由を添えてメールで連絡します。確認したい情報が揃い次第、現在であれば24時間以内にお知らせ出来ます。

・授与法要は依頼者不参加で担当寺院が任意の時間に実施します。

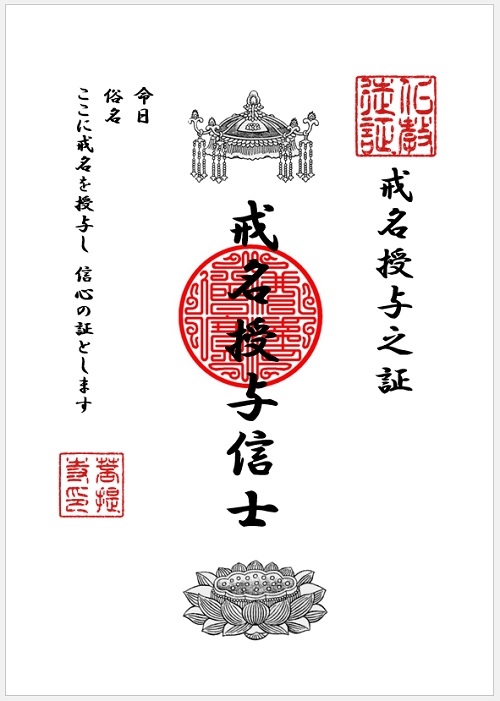

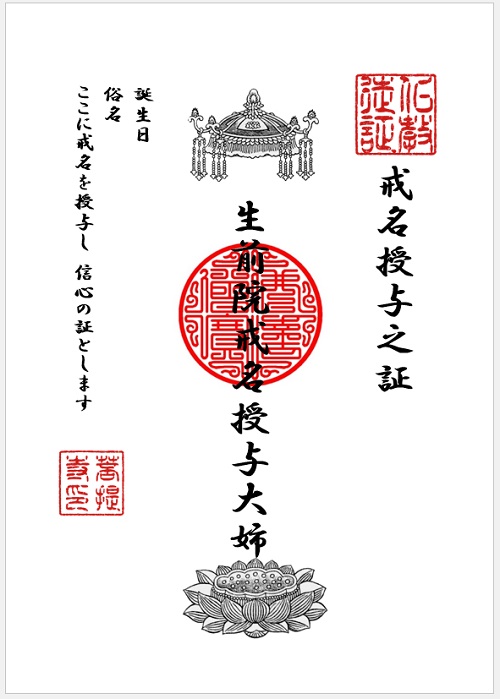

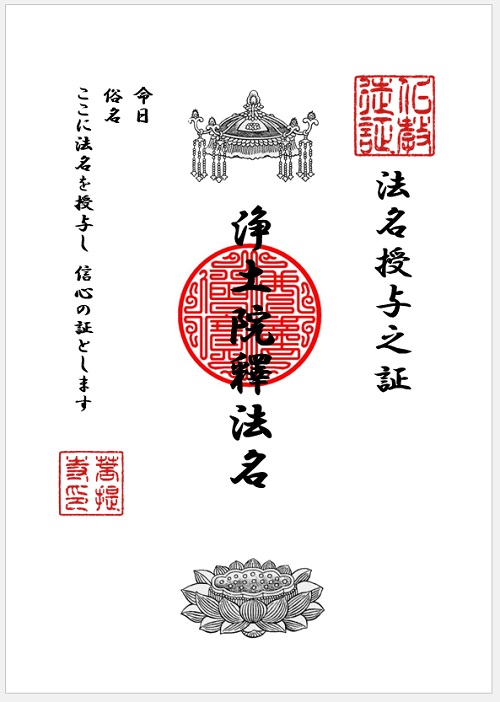

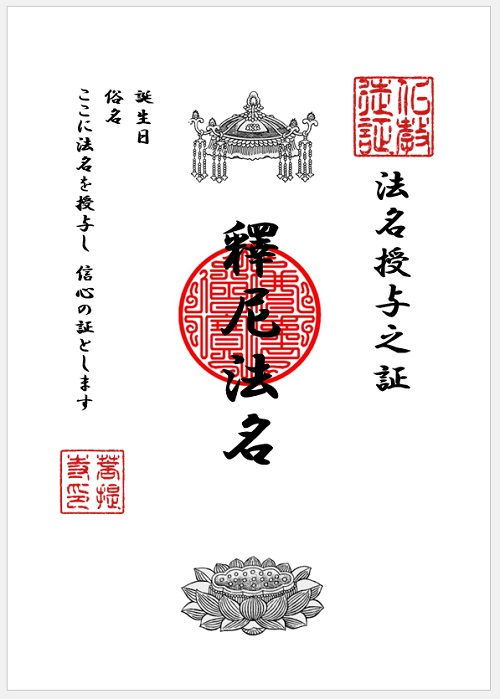

・授与法要実施後、戒名授与之証もしくは法名授与之証のJPG 画像データ(横幅1000ピクセル以上)をメール添付します。メールのやり取りがスムーズであれば1日間、最長でも1週間以内に通常は完了します。

・現在は、当ウェブサイト管理人が責任をもって戒名/法名を家の宗派に合わせて考案しています。

・当ウェブサイトにてお釈迦様についての読み物を出来る限りご覧ください。なお、毎日「〇月〇日」という形式の投稿より、仏教を少しずつ学べる読み物を用意しています。

戒名授与・法名授与を行った後のサポート

今回やり取りするメールアドレスや当ウェブサイトのメールフォームより随時お問い合わせをお受けいたします。心境の変化、環境の変化など、戒名や法名の付け直しは新たに費用は必要ですが可能です。

※布薩法要用の動画ですが、戒名授与/法名授与を行う際、共通する部分が多いため、授与の際ご使用ください。

(依頼者がご自身で法要実施する用の動画です。実際に行う法要は1時間ほどです。)

その他、注意事項

・今回の依頼で付けた戒名や法名を当方以外の寺院での法要依頼に使用する場合、寺院よってはその法要を実施する寺院で授与されたものしか認めない所があるようです。トラブルに発展する可能性が少しでもあると感じた場合、当方でのご依頼はお勧めしません。

・依頼時、住所や電話番号をお知らせいただく必要はありません。また、寺院情報や事務局、担当者について当ウェブサイトに掲載している以上の情報開示は行っていないことをあらかじめお知らせいたします。なお、何らかの理由で返金や保証が必要になった場合、どのような理由があっても入金額を超える支払いを行うことはありません。

・戒名や法名の費用/お布施として、10万円、50万円、100万円が必要ということは実際にありますし、本山格の寺院や私の師匠の寺院もそれが普通でした。そこには、お寺との関わり方、お寺や地域への貢献度をお金で示すという趣旨があります。逆に安く済む方が馴染みがないかもしれません。仏教の教え、法、戒律を余すことなく無料で公開して学べるウェブサイトであり、オンラインで完結できるからこその費用だと納得いただきたいと考えています。合掌

例/戒名授与之証(故人)

例/戒名授与之証(生前)

例/法名授与之証(故人)

例/法名授与之証(生前)

<< 戻る