「 こ 」 一覧

-

-

仏教用語/人物集 索引

2024/10/21 -仏教を本気で学ぶ

あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, さ, し, す, せ, そ, た, ち, つ, て, と, な, に, ぬ, ね, の, は, ひ, ふ, へ, ほ, ま, み, む, め, も, や, ゆ, よ, ら, り, る, れ, ろ, わ, んこのウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。

-

-

京都の五山 ~五山制度と臨済宗~

2024/08/13 -仏教を本気で学ぶ, 年表

1386年, き, こ, 南禅寺-京都府京都市左京区, 室町時代, 建仁寺-京都府京都市東山区, 臨済宗の出来事1386(至徳3)年、室町幕府三代将軍足利義満によって、最終的な五山が決定され、南禅寺を別格上位とする京都五山と鎌倉五山が決定しました。今回は京都五山を紹介します。合わせて、インドの五山、中国の五山と ...

-

-

劫(こう)

「劫」あるいは「一劫」とは、経典によって解説が違うものの測ることも数えることもできないほど途方もなく長い単位を表わす古代インドにおける最長の時間の単位です。梵語のカルパ (kalpa कल्प) の音 ...

-

-

五力(ごりき)

五力とは、悟りを得るための五つの力または五つのすぐれた働きのことです。巴語で、pañca balāni(パンチャ・バラーニ)といいます。信(信仰)・精進(努力)・念(憶念)・定(禅定)・慧(智慧)の五 ...

-

-

五観の偈(ごかんのげ)

ひとつには こうのたしょうをはかり、 一には功の多少を計り、 かのらいしょをはかる。 彼の来処を量る。 ふたつには おのれがとくぎょうの 二には己が徳行の ぜんけっとはかって くにおうず。 全欠を忖っ ...

-

-

五蘊(ごうん)

五蘊とは、五つの集まり、五種の群れを意味します。私たちの存在を含めて、あらゆる存在を五つの集まり(五蘊)の関係においてとらえる見方です。五陰(ごおん)ともいいます。名称と形態の観念との結びつき。三科の ...

-

-

金剛杵(こんごうしょ)

金剛杵とは、煩悩をも破砕すると言われる金属製の法具です。基本的には細長く、両端が広がっていて、真ん中がくびれ、手で握って使います。両端が尖っているものを独鈷杵(とっこしょ・どっこしょ)、 ...

-

と梵天(右)wikipediaより-150x150.jpg)

-

護法善神(ごほうぜんじん)

護法善神とは、仏法および仏教徒を守護する主に天部の神・鬼神のことです。梵天 (ぼんてん) ・帝釈天 (たいしゃくてん) ・四天王・十二神将・十六善神・二十八部衆などに含まれる神・鬼神のこ ...

-

-

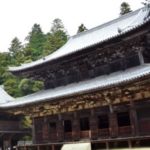

金堂(こんどう)

2021/04/07 -仏教を本気で学ぶ

こ, 建築便り, 法隆寺-奈良県生駒郡, 金堂仏教寺院において仏像を安置し、礼拝供養するための建物を一般的に仏堂と呼び、その中でも中心となる場所を金堂といいます。一般的に本堂とも呼ばれ、仏殿(ぶつでん)とも呼ばれます。他にも、仏堂は ...

-

-

極楽浄土(ごくらくじょうど)

極楽浄土とは、阿弥陀如来が住む西方十万憶仏国土をすぎたところにあると言われる、苦しみのない安楽な世界です。梵語でスカーヴァティーといい「幸福のあるところ」「幸福にみちているところ」の意味 ...

-

-

香典(こうでん)- 香奠

香典とは、葬儀の際に亡くなった方の霊前などに供える金品、もしくは法事の際に仏前に供える金品をいいます。「香」の字が入っているのは、香・線香の代わりに供えるという意味と香・線香を貸していた ...

-

-

欣求浄土(ごんぐじょうど)

欣求浄土とは、心から喜んで浄土に往生することを願い求めることです。 源信の『往生要集』には、大文第一を厭離穢土(おんりえど)、第二を欣求浄土とし、この思想を浄土信仰の基本としています。そ ...

-

-

講堂(こうどう)

講堂とは、仏教寺院において住持や講義僧が修行僧に仏教経典の講読や説法を行い、指導にあたる主要な建物で、法会、儀式を行うところをいいます。境内の位置関係としては、金堂の後方などに建てられる ...

-

-

金剛力士(こんごうりきし)

金剛力士とは、寺院の山門内で二体一対で境内を守る仁王像のことです。梵語でヴァジュラパーニといい、「金剛杵を持っているもの」という意味で、手に金剛杵を持ち、忿怒相に表現されます。外敵を退け ...

-

-

広目天(こうもくてん)

広目天とは、須弥山(しゅみせん)の中腹に住み、帝釈天(たいしゃくてん)に仕え、龍神(りゅうじん)、富単那(ふたんな)といった眷属(けんぞく)を従えて西方を守護する四天王として知られていま ...

-

-

九つの孔

九つの孔(あな)とは、両目の孔、両耳の孔、鼻の二つの孔、口、排泄の道、生殖の道のこと。 ・「またその九つの孔からは、常に不浄物が流れ出る。眼からは目やに、耳からは耳垢、」(スッタニパータ 197偈) ...

-

-

呉音(ごおん)

呉音(ごおん)とは、漢字音の1つのことです。古代中国の呉・越地方の発音によったもので、仏教用語に多く使われています。 例えば、「正」を「ショウ」、「行」を「ギョウ」と読むなど。 << 戻 ...

-

-

五重塔(ごじゅうのとう)

2020/09/13 -仏教を本気で学ぶ

こ, 五重塔, 仏像便り, 教王護国寺(東寺)-京都府京都市南区, 法隆寺-奈良県生駒郡五重塔(ごじゅうのとう)とは、仏教寺院の五重の屋根をもつ塔のことです。元来は仏舎利(ぶっしゃり・お釈迦様の遺骨)を安置するためのもので、インドのストゥーパが起源です。我が国最古は法隆寺の ...

-

-

コーカーリヤ

コーカーリヤは『スッタニパータ【第3 大いなる章】10、コーカーリヤ』内に登場するお釈迦様の弟子です。 ある時、お釈迦様が祇園精舎にいましたが、コーカーリヤは「サーリプッタとモッガラーナとは邪念があり ...

-

-

香上仏(こうじょうぶつ)

香上仏とは、最上の香りある者という意味の上方の現在仏です。梵語では gandhottama(ガンドゥーツタマ)といいます。また、香上如来と記述されることもあります。如来とは悟りを開いた仏 ...

-

-

香光仏(こうこうぶつ)

香光仏とは、香りの光輝ある者という意味の上方の現在仏です。梵語では gandhaprabhasa(ガンダ・プラバーサ)といいます。また、香光如来と記述されることもあります。如来とは悟りを ...

-

-

五蓋(ごがい)

五蓋とは、貪欲、いかり、心のしずむこと、心のそわそわすること、疑い、この5つの煩悩の総称をいう。蓋は巴語で nīvaraṇa /ニーヴァラナといい、認識を覆う障害のこと。瞑想(禅定)を邪魔する5つの障 ...

-

-

五戒(ごかい)

仏教には、人間が生きていくために守った方が良いもの、全ての仏教者が守るべきものをまとめた五戒(ごかい)があります。 この5つの戒が五戒です。 一見、「大丈夫そう」とか「あれさえ注意すれば大丈夫だろう」 ...

-

-

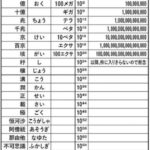

恒河沙(ごうがしゃ)

恒河沙(ごうがしゃ)はサンスクリット語「ガンガー(गंगा、Gaṅgā)」に相当する音写です。恒河沙とはガンジス川にある無数の砂の意味であり、もともと無限の数量の単位、例えとして仏典で用 ...

-

-

行雲流水(こううんりゅうすい)

4月、5月の春から夏に向けて、だんだんと温かくなる季節は、気持ちいい晴天かと思うと、どこからか厚い雲が広がってきて、雨が降り出すという天気がしばしばある。そんな雨が新緑を一層際立たせる。晴れの日ばかり ...

-

-

劫賓那(こうひんな/カッピナ)

劫賓那はお釈迦様の弟子です。知星宿第一と言われています。尊称して摩訶劫賓那と呼ばれます。 巴語でKapphina(カッピナ)、梵語でKalpina、Kamphilla(カンピラ)ということから音写して ...

-

-

『妙法蓮華経五百弟子受記品』(みょうほうれんげきょうごひゃくでしじゅきぼん)

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

-

-

小林秀雄(こばやしひでお)

2018/03/01 -人物

03月01日, 04月11日, こ, 戒名, (命日)03月01日, (生誕)04月11日文芸評論家、編集者、作家。1929(昭和4)年、「様々なる意匠」が「改造」誌の懸賞評論二席入選。戦中は「無常という事」以 下、古典に関する随想を手がけ、終戦の翌年「モオツァルト」を発表。 ...

-

-

後藤浩輝(ごとうひろき)

2015/02/27 -人物

02月27日, 03月19日, 2015年, こ, (命日)02月27日, (生誕)03月19日騎手。日本中央競馬会(JRA)美浦トレーニングセンターに所属。芸能活動のためオスカープロモーションにも所属。 初免許年: 1992年 重賞勝利: 53勝(JRA) G1級勝利: 5勝(J ...

-

-

小林カツ代(こばやしかつよ)

2014/01/23 -人物

01月23日, 10月24日, 2014年, こ, (命日)01月23日, (生誕)10月24日料理研究家・エッセイストである。神楽坂女声合唱団創設者、団長。 生誕 1937年(昭和12年)10月24日 命日 2014年(平成26年)1月23日 << 戻る

-

-

高士(こうし)

高士とは、すぐれた人のことをいいます。また、菩薩の旧約でもあります。 ・「上古有道の高士、自ら手ずから精しく至り、之を修することこの如し。」(『典座教訓』4、心を他のことに移さない) << 戻る

-

-

児玉清(こだまきよし)

2011/05/16 -人物

05月16日, 12月26日, 2011年, こ, (命日)05月16日, (生誕)12月26日俳優、タレント、司会者、作家。本名は、北川清。出生名=旧姓及び旧芸名は、小玉清(こだま きよし)。東宝映画を経て1967(昭和42)年フリーに。NHK大河ドラマ「龍馬伝」、日本テレビ「花 ...