「 き 」 一覧

-

-

仏教用語/人物集 索引

2024/06/13 -仏教を本気で学ぶ

あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, さ, し, す, せ, そ, た, ち, つ, て, と, な, に, ぬ, ね, の, は, ひ, ふ, へ, ほ, ま, み, む, め, も, や, ゆ, よ, ら, り, る, れ, ろ, わ, んこのウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。

-

-

経行(きんひん)

経行とは、坐禅と坐禅の中休みに、坐禅に伴う足の痺れや眠気を取り除くため行います。原意は、一定の場所を徒歩で往復することで、最古の仏教テキスト「スッタニパータ」にも「そぞろ歩き」という表現で出てきます( ...

-

-

祈願【厄除開運、家内安全、身体健全、心願成就、無病息災、交通安全、商売繁盛、合格祈願、就職成就、良縁成就、因縁消滅】

祈願法要とは、厄除開運、家内安全、身体健全、心願成就、無病息災、交通安全、商売繁盛、合格祈願、就職成就、良縁成就、因縁消滅などを祈願・祈祷することです。 毎日、決まった時間に依頼の有無に関わらず別記の ...

-

-

祈願法要

祈願法要とは、厄除開運、家内安全、身体健全、心願成就、無病息災、交通安全、商売繁盛、合格祈願、就職成就、良縁成就、因縁消滅などを祈願・祈祷することです。 無料や有料の法要依頼 当ウェブサイトから行える ...

-

-

キリコ(箱キリコ・板キリコ・風鈴キリコ)/石川県金沢市周辺のお盆

石川県金沢市とその周辺の一部地域では、お盆に墓参りをする時に「キリコ」と呼ばれる木と紙でできた箱型の灯篭のようなものを持参し、中にろうそくを立てて墓前につるす風習があります。類似品として箱キリコ・板キ ...

-

-

教外別伝(きょうげべつでん)

教外別伝(きょうげべつでん)とは、お釈迦様の教えである経典のほかに別に伝わってきたものがあるわけではなく、師匠から弟子へと心に直接の体験として伝えることが大切だということを表現しています。弟子は師匠の ...

-

-

経蔵(きょうぞう)- 仏教建築

経蔵とは、仏教寺院において経典や仏教に関する書物を収蔵する主要な建物です。経堂・経庫などともいわれます。また、経蔵の中央に輪蔵(りんぞう)が設置されている場合、中心軸に沿って回転させるこ ...

-

-

警策(けいさく/きょうさく)

警策とは、注意や自覚を促し戒め励ますことで、「警策を与える」という意味から、修行者の肩や背中を打つ棒そのものが警策と呼ばれるようになりました。臨済宗では「けいさく」、曹洞宗では「きょうさ ...

-

-150x150.jpg)

-

鬼子母神(きしぼじん/きしもじん)

鬼子母神とは、毘沙門天の部下の八大夜叉大将もしくは二十八部衆の一つ、散支大将(さんしたいしょう/パーンチカ)の妻で、たくさんいる子どもたちを育てるための栄養をつけるため、人間の子を捕えて ...

-

-

吉祥悔過(きちじょうけか)

吉祥悔過とは、吉祥天女を本尊としてまつり、最勝王経を読み、罪を懺悔して国家の安泰や作物の豊穣を願う、毎年正月に行われる法会です。 「吉祥」は仏教の守護神とされる吉祥天のこと。 「悔過」は ...

-

-

金箔(きんぱく)

金箔とは、金を薄~く伸ばしたものですが、金色の仏像は金箔が貼られています。観単には剥がれないのでしょうが、仏像の掃除をする際にはとても気を使うものです。そんな時に金箔がまばらに剥がれてい ...

-

-

サヘート・マヘート - ブッダ布教の地(祇園精舎・舎衛城)

サヘート・マヘートはブッダ布教の地として仏教の八大聖地の一つに数えられます。隣接した二つの遺跡群をまとめた呼称です。 ①サヘート遺跡・・・祇園精舎(祇園は「祇樹給孤独園」の略。ジェータ林 ...

-

-

帰依(きえ)

帰依とは、自身の拠り所にするという意味です。言い換えれば、絶対の信頼を寄せるということです。仏教に帰依するとは、仏・法・僧の三宝を拠り所にして、自分の生活環境に合わせて生きる(実践する) ...

-

-

緊那羅(きんなら)

緊那羅とは、インド神話に登場する特に歌が美しいと言われる音楽の神々です。仏教では護法善神の一尊で、帝釈天の眷属とされ、八部衆の一つでもあります。半身半獣の姿とされるため、人非人ともいい、 ...

-

-

究極の理想

以下の例にある「究極の理想」(attha)とは、「人のためになること」をいう。涅槃のことを示すと考えられている。 ・「究極の理想に通じた人が、この平安の境地に達して為すべきことは、次のとおりである。能 ...

-

-

吉祥天女(きちじょうてんにょ)

2020/09/13 -仏教を本気で学ぶ

き, 仏像便り, 吉祥天女, 浄瑠璃寺-京都府木津川市, 薬師寺-奈良県奈良市吉祥天女とは、毘沙門天(びしゃもんてん)の妻で、福徳をつかさどる女神です。古代インド神話から仏教に取り入れられた女神で、造形は唐(中国)の貴婦人の形をとられることが多いようです。絵画では ...

-

-

岸部四郎(きしべしろう)

2020/08/28 -人物

06月07日, 08月28日, 2020年, き, (命日)08月28日, (生誕)06月07日タレント、俳優、司会者、元実業家。岸部シロー名義も1994年まで使っており、2000年代中期頃より再び使うようになっている。元ザ・タイガースのメンバー。アン・ヌフ所属。 京都府京都市出身 ...

-

-

魚鼓(ぎょく)

「魚鼓(ぎょく)」は「ほう(ぎょほう:ほうは「木」へんに「邦」)」とも言われ、仏具の一種、あるいは打楽器の一種として使われています。中国では北宋(960~1127年)の頃に魚形のものが現れていたようで ...

-

-

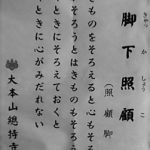

脚下照顧(きゃっかしょうこ)

寺院の玄関を入ると脚下照顧(きゃっかしょうこ)と書かれた単牌が置かれているのを見かけます。「自分の足元を見なさい」という意味です。玄関に置いていますから、履き物を揃えましょうということを示しています。 ...

-

-

喜心・老心・大心(きしん・ろうしん・だいしん)の三心(さんしん)

喜心・老心・大心の三心とは、労働する時の重要な心構えを表しています。 「喜心」とは、喜んで物事に取り組む心です。例えば食事を作る役割にあるならば、食事を作ることのできる巡り合わせの因縁を感謝し、自分だ ...

-

-

宜保愛子(ぎぼあいこ)

2018/05/06 -人物

01月05日, 05月06日, き, (命日)05月06日, (生誕)01月05日女性作家。ビートたけしやカール・ルイスの霊視で話題になった霊能者で、テレビ番組に出演していたほか、多くの著書も残している。 生誕 1932年1月5日 命日 2003年5月6日 << 戻る

-

-

衣笠祥雄(きぬがささちお)

2018/04/23 -人物

01月18日, 04月23日, 2018年, き, 戒名, (命日)04月23日, (生誕)01月18日プロ野球選手。引退後は野球解説者・野球評論家・タレント。所属事務所はキャスト・プラス。広島東洋カープオーナー付スタッフ。京都府京都市東山区馬町出身。旧名は衣笠 幸雄。愛称は「鉄人」。国民 ...

-

-

京唄子(きょううたこ)

2017/04/06 -人物

1927年, 2017年, き, 戒名, (命日)04月06日, (生誕)07月12日女優・漫才師である。本名:鵜島ウタ子。京都府京都市上京区西陣出身。さち子プロに所属していた。主な作品として、テレビドラマ『てなもんや三度笠』『ひとりじゃないの』、バラエティー番組『お笑い ...

-

-

北の湖敏満(きたのうみとしみつ)

2015/11/20 -人物

05月16日, 11月20日, 2015年, き, 戒名, (命日)11月20日, (生誕)05月16日北海道有珠郡壮瞥町出身の元大相撲力士。第55代横綱。元日本相撲協会理事長。 生誕 1953年(昭和28年)5月16日 命日 2015年(平成27年)11月20日 弘照院殿北偉徳実法湖大居 ...

-

-

北杜夫(きたもりお)

2011/10/24 -人物

05月01日, 10月24日, 2011年, き, (命日)10月24日, (生誕)05月01日小説家、エッセイスト、精神科医、医学博士。 代表作 『どくとるマンボウ航海記』(1960年、随筆) 『夜と霧の隅で』(1960年) 『楡家の人びと』(1964年) 『輝ける碧き空の下で』 ...

-

-

喜味こいし(きみこいし)

2011/01/23 -人物

01月23日, 11月05日, 2011年, き, (命日)01月23日, (生誕)11月05日漫才師、俳優。実兄の夢路いとしと共に漫才コンビ夢路いとし・喜味こいし(いとし・こいし)」のツッコミとして活躍した。 ネタの一つである「お笑い鍋料理」にはいくつかのバリエーションがあるが、 ...

-

-

木村拓也(きむらたくや)

2010/04/07 -人物

04月07日, 04月15日, 2010年, き, (命日)04月07日, (生誕)04月15日宮崎県宮崎郡田野町(現:宮崎市)出身のプロ野球選手(内野手・外野手・捕手、右投両打)、コーチ。 愛称は「キムタク」。 生誕 1972年4月15日 命日 2010年4月7日 << 戻る

-

-

北森鴻(きたもりこう)

2010/01/25 -人物

01月25日, 11月15日, 2010年, き, (命日)01月25日, (生誕)11月15日推理作家。小学館の編集プロダクションを経て、作家デビュー。骨董や民俗学などの分野を得意とする。 生誕 1961年11月15日 命日 2010年1月25日 << 戻る

-

-

キヨノサチコ

2008/06/19 -人物

06月19日, 2008年, き, (命日)06月19日絵本作家。『ノンタンぶらんこのせて』でデビュー。『ノンタン』シリーズは40巻2800万部が発行され、代表作となった。 生誕 1947年〈昭和22年〉 命日 2008年〈平成20年〉6月1 ...

-

-

御饌草料(ぎょせんそうりょう)

御饌草料とは、朝廷の天皇陛下に差し上げる品物のことです。 ・「之を敬重すること御饌草料の如くせよ。生物熟物、倶にこの意を存せよ。」(『典座教訓』2、心が整えば味も整う) << 戻る

-

-

北原謙二(きたはらけんじ)

2005/01/26 -人物

01月26日, 10月08日, 2005年, き, (命日)01月26日, (生誕)10月08日歌手、俳優。「日暮れの小径」で歌手デビュー。その後「若いふたり」、「若い明日」、「ふるさとのはなしをしよう」などをヒットさせて活躍。 生誕 1939年(昭和14年)10月8日 命日 20 ...

-

-

勤旧(きんきゅう)

勤旧とは、禅宗寺院で知事、侍者、蔵主などの役職を務めたことがある僧侶のことをいいます。 ・「山僧在宋の時、暇日前資勤旧等に咨問するに、彼等聊か見聞を挙して、以て山僧が為めに説く。」(『典座教訓』2、心 ...