仏教を本気で学ぶ

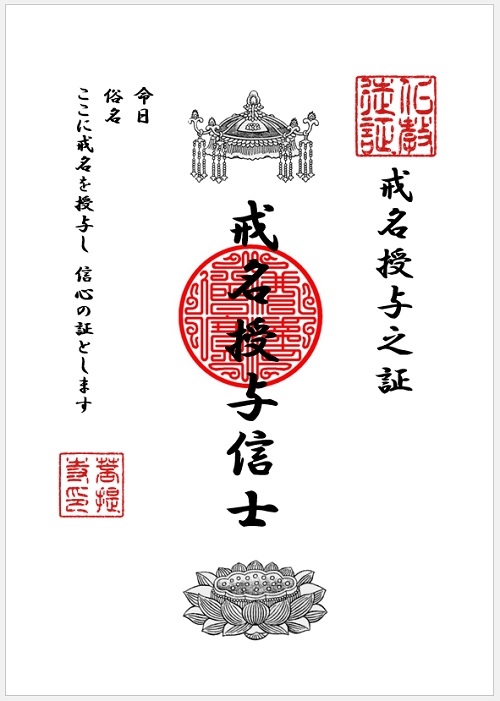

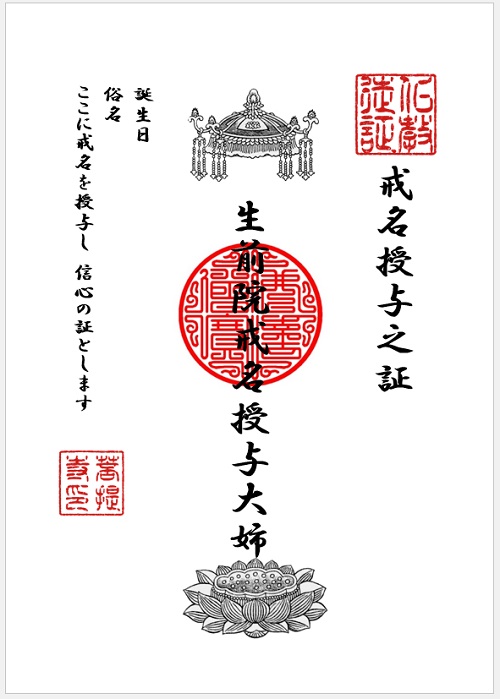

仏教を本気で学ぶ 戒名(かいみょう)- 一般家庭の戒名について/戒名授与依頼

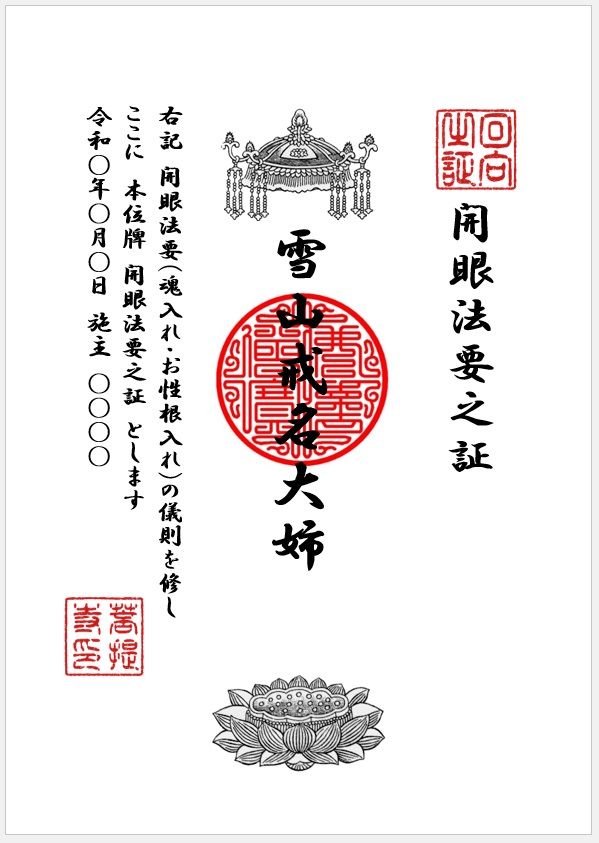

戒名とは、仏門に入ることを望む人が師僧(しそう)より戒を受ける受戒(じゅかい)を行う際に付けられる名前です。また、師僧が仏門に入ることを望む人へ戒を授けることを授戒(じゅかい)といいます。一例として、五戒を授けるという形式的な説明を見ることもありますが、戒名を持つことで、その戒名の文字の中にその人の人格や生き方が表されると考えます。受戒した証として、戒名がつけられますが、日本にはもともと、生まれたときの幼名、大人になる時に名前を変える、仕事に就くとき、引退するときなど、人生の中で大きな変化がある時に名前を変える風習がありました。戒名も日本の風習に組み込まれて伝統的に必要とされてきました。目次・...

-wikipediaより.jpg)

.jpg)