仏教を本気で学ぶ

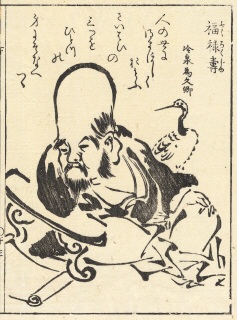

仏教を本気で学ぶ 迦楼羅(かるら)

迦楼羅とは、口から火を吹き、煩悩(三毒)の象徴と言われる龍(毒蛇)を常食とし、衆生の煩悩を喰らう霊鳥とされています。迦楼羅天(かるらてん)、迦楼羅王(かるらおう)、金翅鳥(こんじちょう)、妙翅鳥(みょうじちょう)、迦楼羅鳥などともいいます。八部衆の一つでもあります。インド神話の神鳥ガルダが仏教に取り入れられ、仏法守護の神となりました。鳥頭人身の二臂と四臂があり、龍や蛇を踏みつけている姿の像もあります。鳥頭人身有翼で、篳篥(ひちりき)や横笛を吹く姿もあります。密教では、迦楼羅を本尊とした修法で降魔、病除、延命、防蛇毒に効果があるとされます。また、雨乞い、止風雨の利益(りやく)があるとされます。不...

と梵天(右)wikipediaより.jpg)

より-wikipediaより.jpg)

-wikipediaより.jpg)

.jpg)

.jpg)