「 ま 」 一覧

-

-

仏教用語/人物集 索引

2024/06/13 -仏教を本気で学ぶ

あ, い, う, え, お, か, き, く, け, こ, さ, し, す, せ, そ, た, ち, つ, て, と, な, に, ぬ, ね, の, は, ひ, ふ, へ, ほ, ま, み, む, め, も, や, ゆ, よ, ら, り, る, れ, ろ, わ, んこのウェブサイトに出てくる仏教用語/人物を五十音順で探すことが出来ます。

-

-

末法思想(まっぽうしそう)

2022/09/10 -仏教を本気で学ぶ

ま, 平等院-京都府宇治市末法思想(まっぽうしそう)とは、ブッダが説いた正しい教えが世で行われ修行して悟りを得る者がいる時代(正法)が過ぎると、次に教えが行われても外見だけが修行者に似るだけで悟りを得る者がいない ...

-

-

マニ車(摩尼車)

マニ車とは、主にチベット仏教文化圏で使われている円筒形の部分が回る構造になっている仏具です。その側面にはマントラが刻まれ、内部にはロール状の経文や真言が納められています。大きさは様々で、 ...

-

-

曼陀羅華(まんだらけ/まんだらげ)

曼陀羅華とは、梵語でいう「マンダーラバ/マンダーラヴァ」の音写で、天界に咲く花として「法華経」などの仏典に出てくる花です。ブッダを礼賛して降り注いだ花とされています。色が美しく芳香を放ち ...

-

-

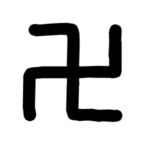

卍(まんじ)

地図を見ていると、寺院の記号として「卍」を使っています。当然ながら国土地理院ウェブサイトにも、寺院の記号として「卍」を使っていることを書いています。有名な寺院や良い目標になるものを地図上 ...

-

-

埋葬許可証(まいそうきょかしょう)

埋葬許可証とは、遺骨を埋葬・納骨する際に寺院や霊苑など墓地の管理者に提出する証明書です。現代の日本では遺骨を許可なく勝手に埋葬することは法律によって禁じられているので、遺骨を埋葬・納骨す ...

-

-

曼珠沙華(まんじゅしゃげ)- 彼岸花

曼珠沙華とは、梵語でいう「マンジュサカ」の音写で、天界に咲く花として「法華経」などの仏典に出てくる花です。ブッダを礼賛して降り注いだ花とされていますが、そのものは実在せず、「マンジュサカ ...

-

-

サヘート・マヘート - ブッダ布教の地(祇園精舎・舎衛城)

サヘート・マヘートはブッダ布教の地として仏教の八大聖地の一つに数えられます。隣接した二つの遺跡群をまとめた呼称です。 ①サヘート遺跡・・・祇園精舎(祇園は「祇樹給孤独園」の略。ジェータ林 ...

-

-

裏打ち(バックビート・間打ち)- 木魚

浄土宗では、「南無阿弥陀仏」の念仏を邪魔しないために裏打ち(バックビート)、間打ち(まうち)で木魚を打つ慣わしがあります。その打ち方は発声と発声の間に叩きます。対する表打ち(頭打ち)の打 ...

-

-

摩睺羅伽(まごらか)

摩睺羅伽とは、仏教を守護する護法善神の一尊で、八部衆や二十八部衆に数えられます。梵語名のマホーラガは「偉大なる蛇」を意味し、身体は人間で首は大蛇、または、頭に蛇冠を戴いた人間の姿で描かれ ...

-

-

マッカリ・ゴーサーラ(末迦梨瞿舎利)

2020/09/10 -人物, 仏教を本気で学ぶ

ま, マッカリ・ゴーサーラマッカリ・ゴーサーラは『スッタニパータ【第3 大いなる章】6、サビヤ』に登場する仏教の側から見て異端だと見なされた六師外道の1人です。マスカリン・ゴーサーラという記述もあります。 マッカリ・ゴーサーラ ...

-

-

ニガンタ・ナータプッタ(マハーヴィーラ/尼乾陀若提子/大勇)

ニガンタ・ナータプッタは、ジャイナ教の開祖でお釈迦様とほぼ同時代にマガダ国(摩訶陀国)周辺で活躍しました。『スッタニパータ【第3 大いなる章】6、サビヤ』に登場する仏教の側から見て異端だと見なされた六 ...

-

-

マーガンディヤ

マーガンディヤは『スッタニパータ【第4 八つの詩句の章】9、マーガンディヤ』内に登場してお釈迦様に反対意見をぶつけている記述があります。信奉者だけを登場させるわけではない点がリアルで、敵対する意見にど ...

-

-

マーガ

マーガは『スッタニパータ【第3 大いなる章】5、マーガ』に登場するお釈迦様の在家信者です。 上記の章でマーガ青年がお釈迦様に質問する様子が記されています。 << 戻る

-

-

大須弥仏(だいしゅみぶつ)

大須弥仏とは、大いなる須弥山という意味の東方の現在仏です。梵語ではマハー・メールといいます。また、大須弥如来と記述されることもあります。如来とは悟りを開いた仏の姿です。 << 戻る

-

-

大焔肩仏(だいえんけんぶつ)

大焔肩仏とは、大いなる炎のかたまりを持つ者という意味の南方、北方、上方の現在仏です。梵語では maharciskandha (マハー・ルチ・スカンダ)といいます。また、大焔肩如来、焔肩仏 ...

-

-

大光仏(だいこうぶつ)

大光仏とは、大いなる光輝ある者という意味の西方の現在仏です。梵語では mahaprabha(マハー・プラバ)といいます。また、大光如来と記述されることもあります。如来とは悟りを開いた仏の ...

-

-

宝相仏(ほうそうぶつ)

宝相仏とは、大いなる宝の幢を持つ者という意味の西方の現在仏です。梵語では maharatnaketu(マハー・ラトナケートゥ)といいます。また、宝相如来と記述されることもあります。如来と ...

-

-

マイケル・ジャクソン

2018/06/25 -人物

06月25日, 08月29日, ま, (命日)06月25日, (生誕)08月29日アメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、ダンサー。史上最も成功したエンターテイナーであり、一般的に「キング・オブ・ポップ」と称されている。 20世紀以降のポピュラー音楽に多大なる影響 ...

-

-

摩訶倶絺羅(まかくちら)

摩訶倶絺羅はお釈迦様の弟子で問答第一と称されています。他の音写には拘絺羅、倶祉羅があり、意訳して長爪梵士、長爪婆羅門などとも呼ばれます。 << 戻る

-

-

マハーパンタカ(摩訶槃陀伽)

マハーパンタカはお釈迦様の弟子です。音写で周利槃陀伽、摩訶槃陀迦、摩訶槃特などがあります。 賢い上に努力家で、お釈迦様の弟子となると、すぐに周囲から尊者と認められる存在でした。チューラパンタカ(周利槃 ...

-

-

牧野隆志(まきのたかし)

2014/02/07 -人物

02月07日, 02月17日, 2014年, ま, 戒名, (命日)02月07日, (生誕)02月17日1997年結成、同年デビューの2人組の歌手グループ・東京プリン(とうきょうプリン)のメンバー。牧野隆志は左プリンである。 生誕 1964年2月17日 命日 2014年2月7日 春雪院喜歌 ...

-

-

牧伸二(まきしんじ)

2013/04/29 -人物

04月29日, 09月26日, 2013年, ま, (命日)04月29日, (生誕)09月26日ウクレレ漫談家。牧プロダクション所属。東京演芸協会第6代会長。 ハワイアンをアレンジした曲に、「やんなっちゃった」などのフレーズで社会批評を乗せて歌う、ウクレレ漫談の創始者。ギターに持ち ...

-

-

松本竜助(まつもとりゅうすけ)

2006/04/01 -人物

04月01日, 04月06日, 2006年, ま, (命日)04月01日, (生誕)04月06日お笑い芸人。昭和時代の末期に漫才コンビ「島田紳助・松本竜介」として活動した。略称は「紳助・竜介」または「紳竜」。 生誕 1956年4月6日 命日 2006年4月1日 << 戻る

-

-

『伝光録』第一祖。摩訶迦葉尊者。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

-

-

『伝光録』第二十二祖。摩拏羅尊者。

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

-

-

マッスル北村(マッスルきたむら)

2000/08/03 -人物

08月03日, 10月06日, 2000年, ま, 戒名, (命日)08月03日, (生誕)10月06日ボディビルダー、タレント。さんまのナンでもダービーではレギュラー出演を果たし、「ボディビルダーの筋肉は見せかけで使えない」という風潮を打破すべく番組内で大活躍した。 生誕 1960年10 ...

-

-

ブッダ最後の旅【 第5章 】21、マッラ族への呼びかけ

この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。

-

-

マザー・テレサ

1997/09/05 -人物

08月26日, 09月05日, 1997年, ま, (命日)09月05日, (生誕)08月26日マザー・テレサ、あるいはコルカタの聖テレサは、カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者。またカトリック教会の聖人である。本名はアルーマニア語でアグネサ/アンティゴナ ...

-

-

黛敏郎(まゆずみとしろう)

1997/04/10 -人物

02月20日, 04月10日, 1997年, ま, 戒名, (命日)04月10日, (生誕)02月20日作曲家。戦後のクラシック音楽、現代音楽界を代表する音楽家の一人。東京藝術大学作曲科講師として後進の育成にもあたった。 生誕 1929年2月20日 命日 1997年4月10日 威徳院優嶽叡 ...

-

-

前畑秀子(まえはたひでこ)

1995/02/24 -人物

02月24日, 05月20日, 1995年, ま, (命日)02月24日, (生誕)05月20日和歌山県伊都郡橋本町(現・橋本市)出身の水泳選手。日本人女性初の五輪金メダリスト。 1932年(昭和7年)に開催された第10回大会ロサンゼルスオリンピックの200m平泳ぎに出場し、銀メダ ...

-

-

松本清張(まつもとせいちょう)

1992/08/04 -人物

08月04日, 12月21日, 1992年, ま, 戒名, (命日)08月04日, (生誕)12月21日作家。 1953年に『ある「小倉日記」伝』で芥川賞を受賞。以降しばらく、歴史小説・現代小説の短編を中心に執筆した。1958年には『点と線』『眼の壁』を発表。これらの作品がベストセラーにな ...