仏教を学ぶ

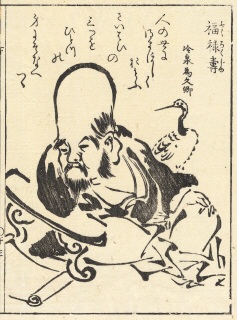

仏教を学ぶ 富單那(ふたんな)

富單那とは、四天王眷属の八部鬼衆の一つで、臭餓鬼(しゅうがき)という訳名があります。インド神話においてはブータといい、熱病をもたらす鬼です。また、集団の名であり、個別の神をさすものではありません。西方を守護する広目天の眷属です。富單那のことを知るために、さらにインドに伝わるブータのことを確認すると、事故死、自殺、刑死などで急死しプレータ(薜茘多)と呼ばれる浮遊霊となった死者は、死後11日目に跡取り息子によって供養されなければ家を守護する祖霊ピトリとなることができず、墓地で排泄物や腸を食べ、たまに人間を騙してその肉を食らうようになります。ブータは傲慢であり、人の話に全く耳を傾けず、襲われた人間は...

と梵天(右)wikipediaより.jpg)

より-wikipediaより.jpg)

-wikipediaより.jpg)

.jpg)

.jpg)