人物

人物 塙保己一(はなわほきいち)

江戸時代の国学者。幼名は丙寅にちなみ寅之助、失明後に辰之助と改める。また、一時期、多聞房とも名乗る。雨富検校に入門してからは、千弥、保木野一、保己一と改名した。『群書類従』『続群書類従』の編纂者である。総検校。贈正四位。 四男は、国学者の塙忠宝である。生誕 延享3年5月5日(1746年6月23日)命日 文政4年9月12日(1821年10月7日)<< 戻る

人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

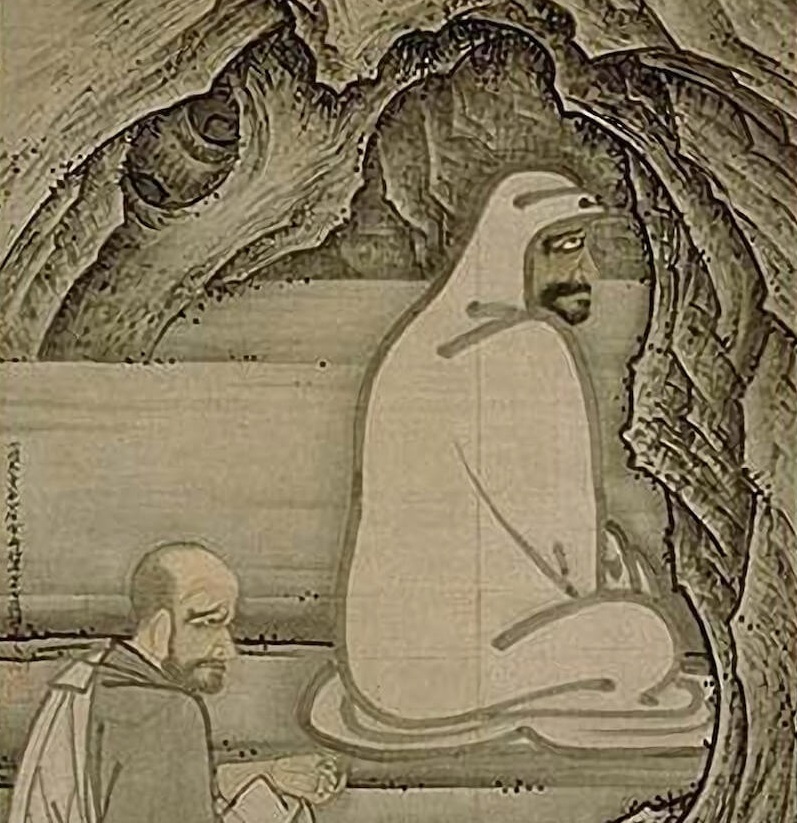

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ