仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ 経典翻訳『四諦経』『八正道経』

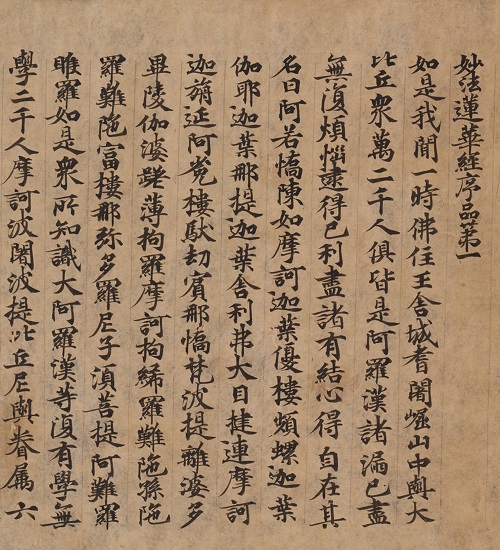

147年(中国)(後漢 建和元年)、安世高が洛陽にて経典翻訳『四諦経』『八正道経』等。<< 戻る

仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物