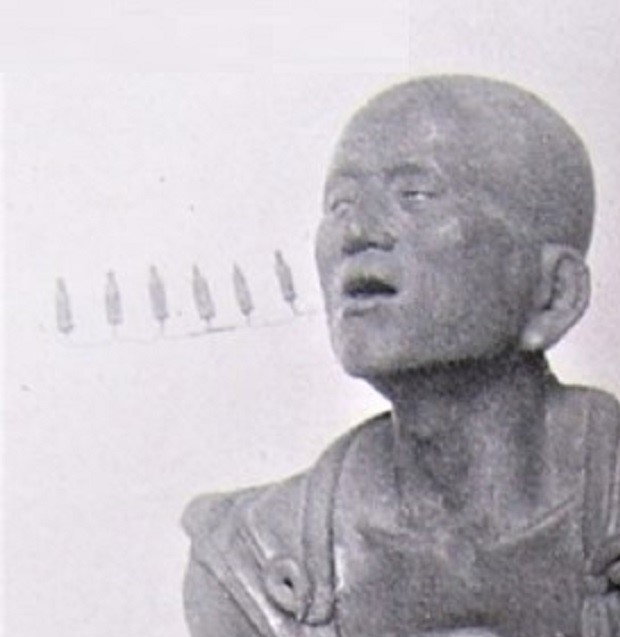

人物

人物 源信(げんしん)- 恵心僧都(えしんそうず)

源信は、平安時代中期に比叡山で修行を積んだ天台宗の僧侶です。恵心僧都と尊称されます。源信は死後阿弥陀如来の来迎を受けて、極楽浄土へ生まれることを願う、浄土信仰を広めた僧として知られます。『往生要集』(おうじょうようしゅう)などにより源信が示した具体的な死後の世界のイメージは、後世へも多大な影響を及ぼしました。浄土真宗では、七高僧の第六祖とされ、源信和尚、源信大師と尊称されます。生誕 天慶5年(942年)、大和国(現在の奈良県)北葛城郡当麻に生まれました。源信の母が、高雄寺の観音像に祈願したところ、その霊験によって源信を授かったといわれ、その観音菩薩立像(重要文化財)は現存します。幼名は「千菊丸...