仏教を本気で学ぶ

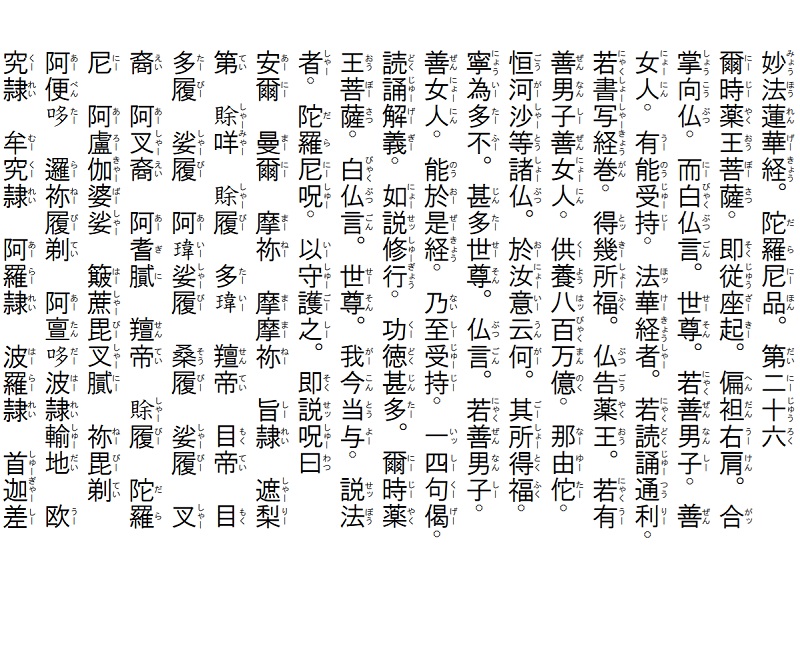

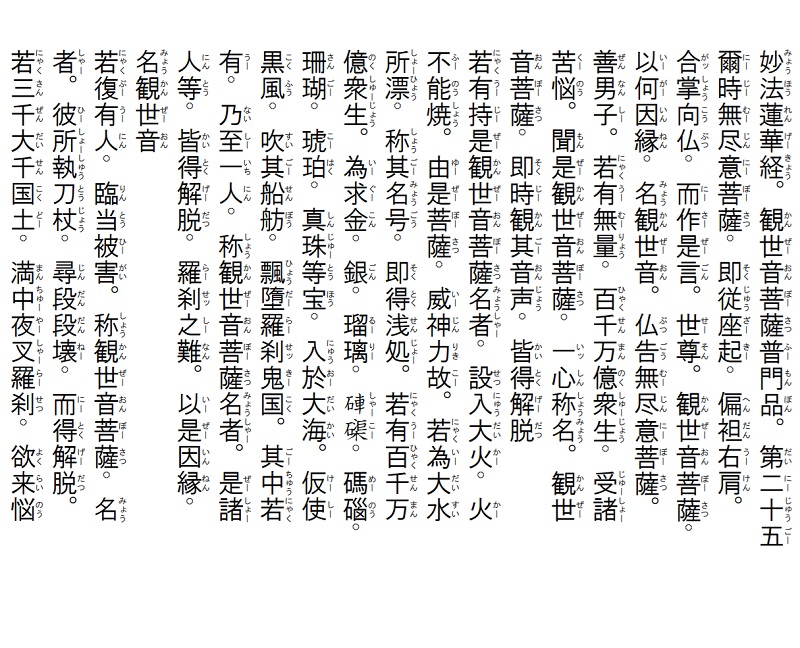

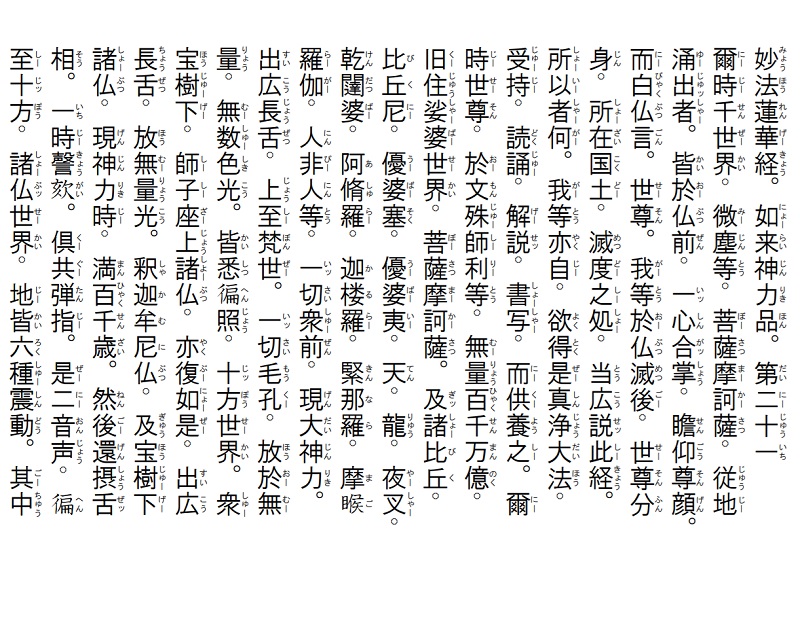

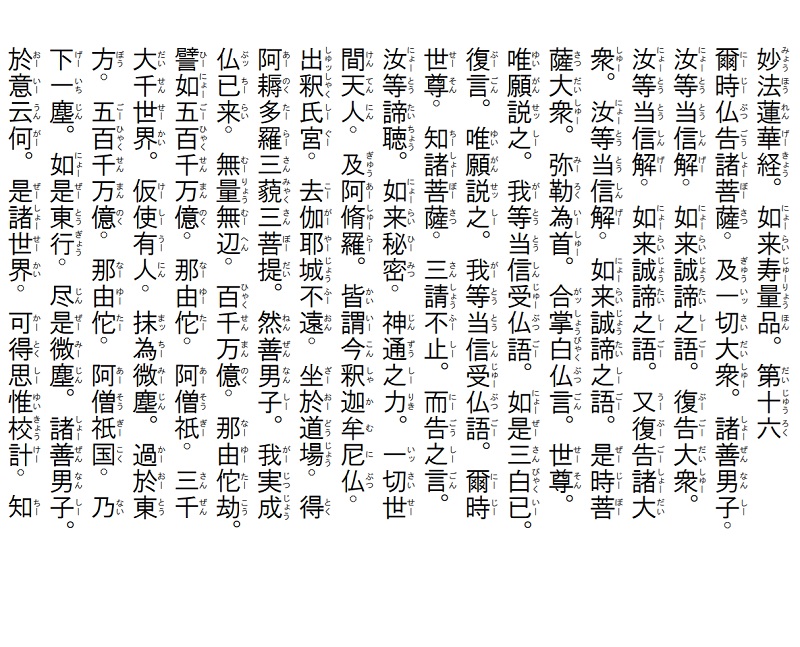

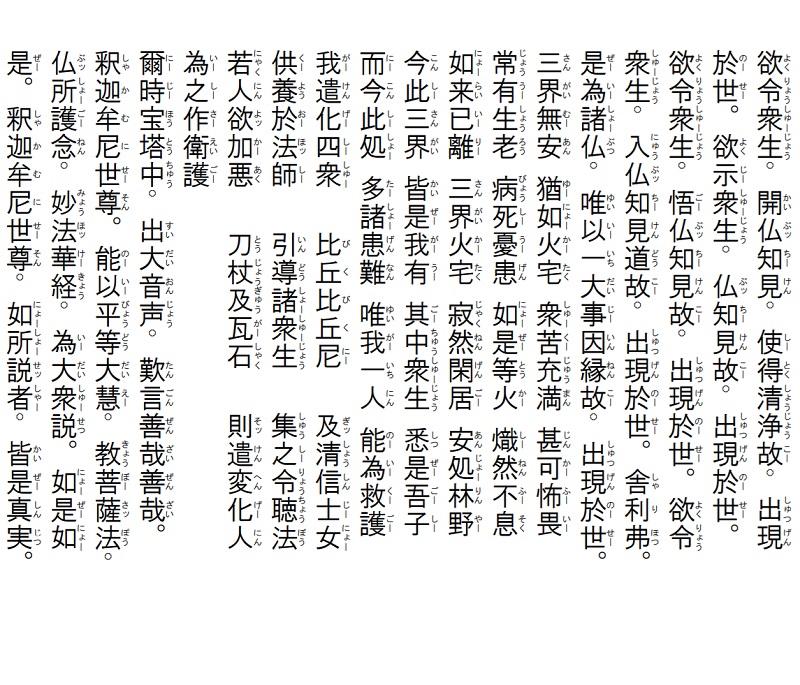

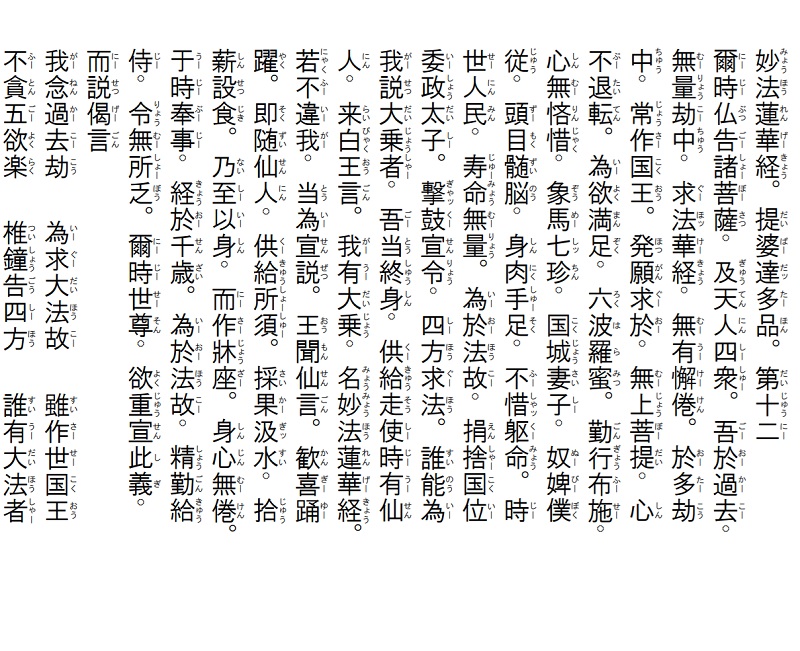

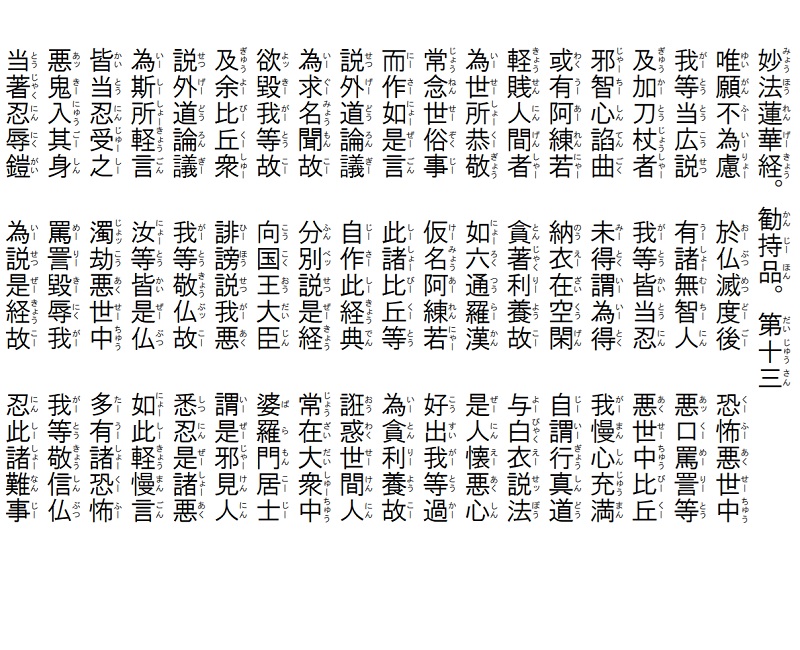

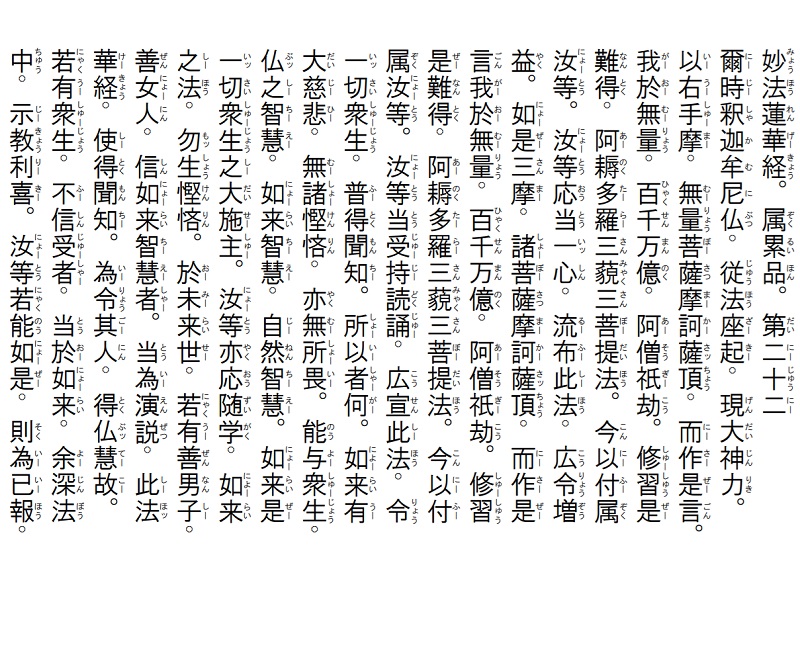

仏教を本気で学ぶ 『妙法蓮華経嘱累品』(みょうほうれんげきょうぞくるいぼん)

こちらのページは、オンライン仏事証書(各種供養/開眼/閉眼/戒名授与/布薩/ペット供養等の法要実施を証書で確認)をご依頼いただき、証書を受け取った日の翌月まで閲覧可能になります。ただし、希望者のみにパスワードを通知しますので、オンライン仏事証書を受け取ったメールアドレスから返信して入手してください。なお、定期的にパスワードは変更されます。また、セキュリティの観点から一定時間を経ると再度パスワード入力が必要になります。 << 戻る