人物

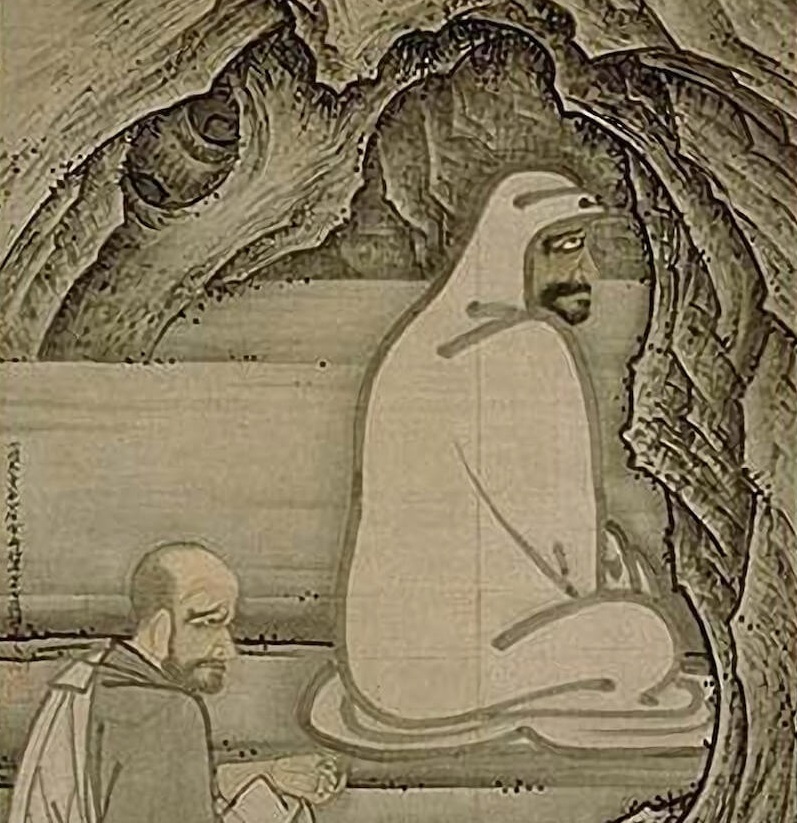

人物 スバッダ(須跋陀)

スバッダは、『ブッダ最後の旅【 第5章 】22、スバッダの帰依』に登場するお釈迦様の最後の弟子です。スバッダは、クシナガラのバラモンであり、遍歴行者で、四ヴェーダに通じ、聡明多智で五神通を得て、非想非非想定を得ていましたが、それでも疑問に思っていることをお釈迦様に聞くことが出来、弟子になりました。<< 戻る

人物

人物  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  人物

人物  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ  仏教を学ぶ

仏教を学ぶ