法要

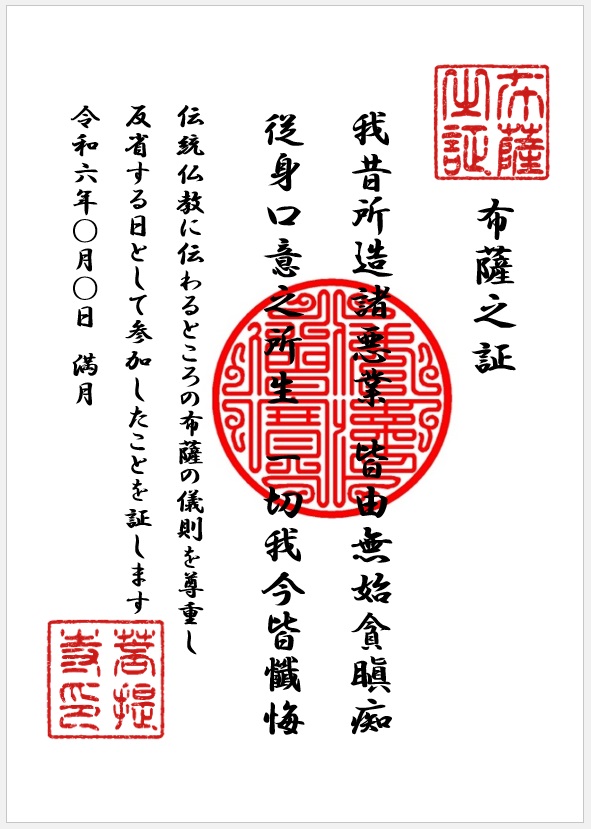

法要 布薩法要(満月/新月に実施)

布薩(ふさつ)とは、初期仏教の頃からあった行事で、満月と新月の日に一堂に会して戒律の条項を読み、罪を懺悔する反省の日です。布薩(ウポーサタ)とは、主要な行動を起こすために準備をすることが元々の意味でした。詳しくはリンク先をご確認ください。初期仏教の頃からあった行事ですが、現代も伝統仏教に伝えられ、15日、月末等の日を定めて広布薩(こうふさつ)、略布薩(りゃくふさつ)等の名称で行われる寺院もありますが、儀式/形式が重視されて、罪を懺悔する反省の日という一人ひとりにとって有益な部分が抜け落ちていると危惧しています。そこで、一般の方も、僧侶の方も、個人各人が布薩/反省の日に向き合うきっかけになるよう...