人物

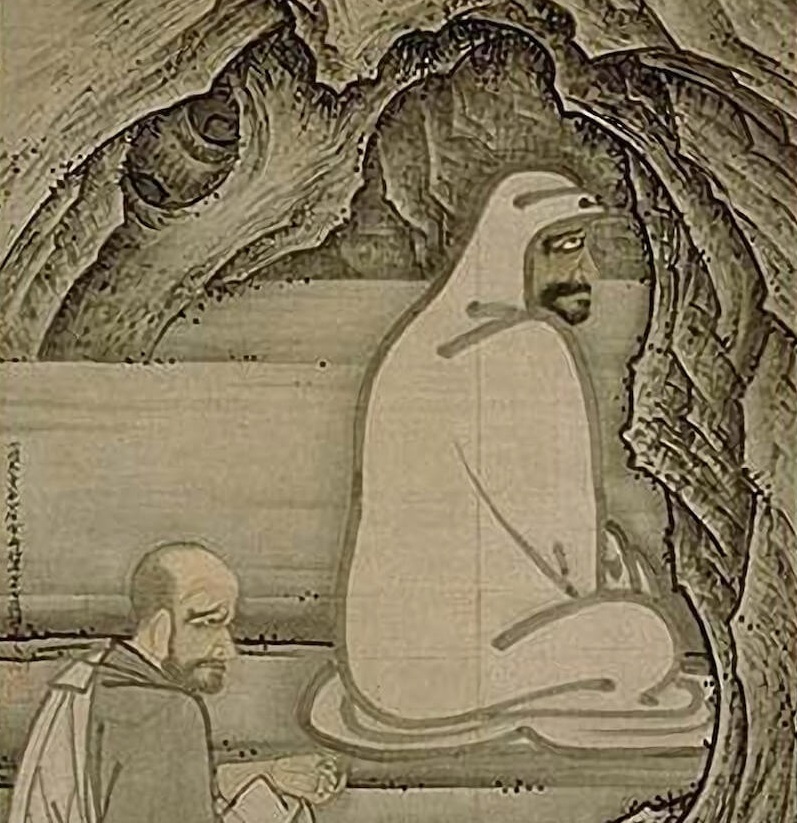

人物 義浄(ぎじょう)

義浄は、唐(中国)の僧侶。671年、広州から海路でインドにおもむき、695年に約400部の仏教経典をもって海路で帰国しました。その翻訳のほか、旅行記『南海寄帰内法伝(なんかいききないほうでん)』と、インド求法僧(ぐほうそう)の伝記『大唐西域求法高僧伝(だいとうせいいきぐほうこうそうでん)』をのこしました。生誕 635年(貞観9年)命日 713年2月16日(先天2年1月17日)<< 戻る

人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ