仏教を学ぶ

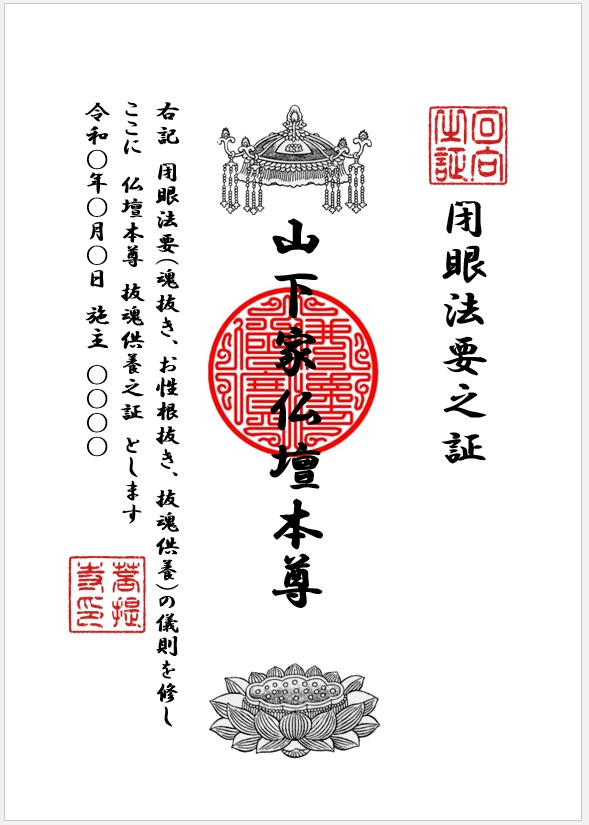

仏教を学ぶ 閉眼供養(魂抜き、お性根抜き、抜魂供養)

閉眼供養(へいげんくよう)とは、仏壇の中に安置されていたご本尊や位牌、法名軸、または、墓石に宿った魂を抜くための供養です。魂抜き(たまぬき)、お性根抜き(おしょうねぬき)、抜魂供養(ばっこんくよう)、など呼び方は様々です。また、お寺により作法もお布施、諸費用についても様々です。いわゆる「礼拝の対象」にある状態を何らかの理由で動かすための儀式です。また、親族だけでなく、第三者であるお坊さんを介することで、公私ともに認められることになります。法要依頼法要依頼の詳細をご確認いただけます。オンライン仏事証書を発行。<< 戻る