便り

便り 8月はお盆の準備を

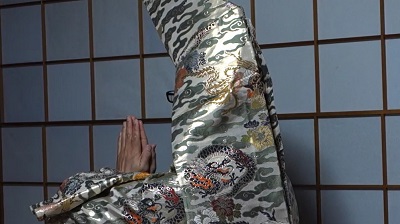

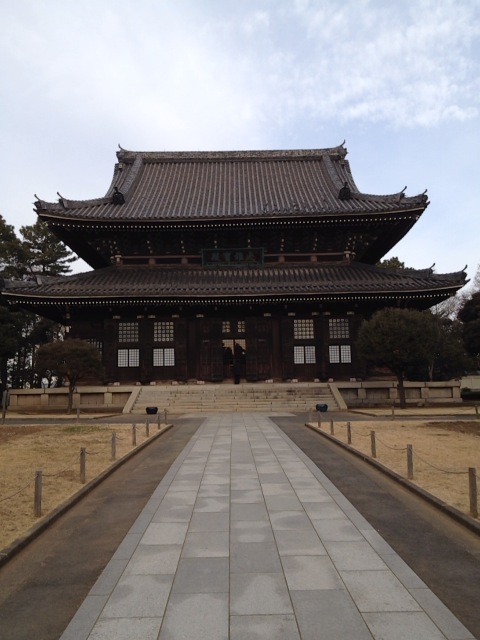

8月はお盆休みがあるように、伝統行事としての「お盆」も日本全国で行われます。現在、太陽暦の8月15日を中心とした期間に行われる(旧盆、月遅れのお盆、旧のお盆)ことが多いですが、都心部など地域によっては、太陰暦の7月15日を中心とした期間に行われていた名残で、現在でも7月15日を中心とした期間に行われています(新盆、新のお盆)。様々な都合により、場合によっては寺院の都合で、同じ地域であっても別々の日に「お盆を迎える」ということも珍しくありません。より詳しく! ⇒ お盆(盂蘭盆会)お盆は祖先の霊を祀る行事です。日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した特色があります。四十九日の忌明け後、初めて迎えるお盆を...