人物

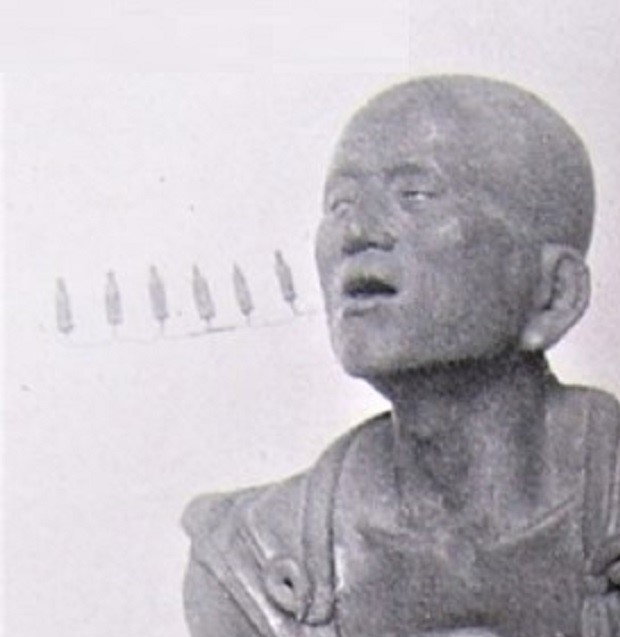

人物 芙蓉道楷(ふようどうかい)

中国・宋時代の禅僧。投子義青に就いて嗣法。弟子には丹霞子淳がいる。・「芙蓉山の楷祖、もはら行持見成の本源なり。国主より定照禅師号ならびに紫袍をたまふに、祖、うけず、修表具辞す。国主とがめあれども、師、つひに不受なり。」(「正法眼蔵」行持 下)生誕 1043年命日 1118年<< 戻る

人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物