仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ 仏塔(ぶっとう)- ストゥーパ

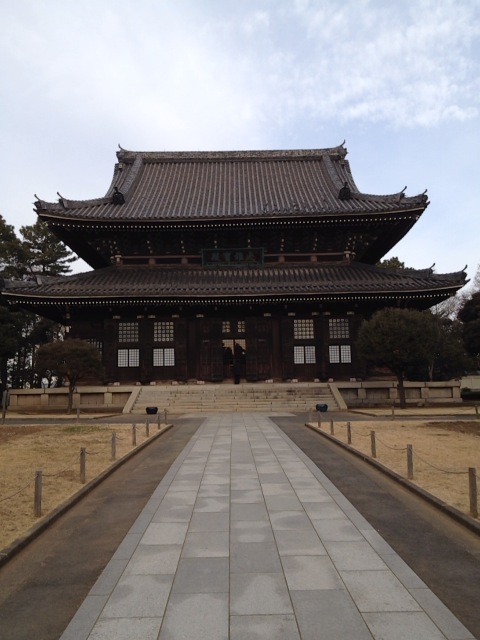

仏塔とは、仏教寺院においてお釈迦様の遺骨である仏舎利を納めるために建造された塔のことです。世界最古の木造塔は法隆寺の五重塔ですが、その基壇中央部にある心柱の基部には仏舎利容器が納められています。仏舎利は瑠璃の小壷に納められ、これを純金の器に入れ、さらに銀器に入れて銅碗の中に置き、瑠璃小玉葡萄鏡と共に孔中に安置し、銅板のふたがされています。これは仏舎利についての一例ですが、詳細が分からないことが多い中で貴重な例だと考えられます。なお、七堂伽藍の一つに数えられます。仏塔のことを梵語ではストゥーパといい「塚」を意味します。「塔」の名は、ストゥーパを音訳した卒塔婆(そとば)・塔婆(とうば)を略したもの...