便り

便り 吉田寺-奈良県生駒郡

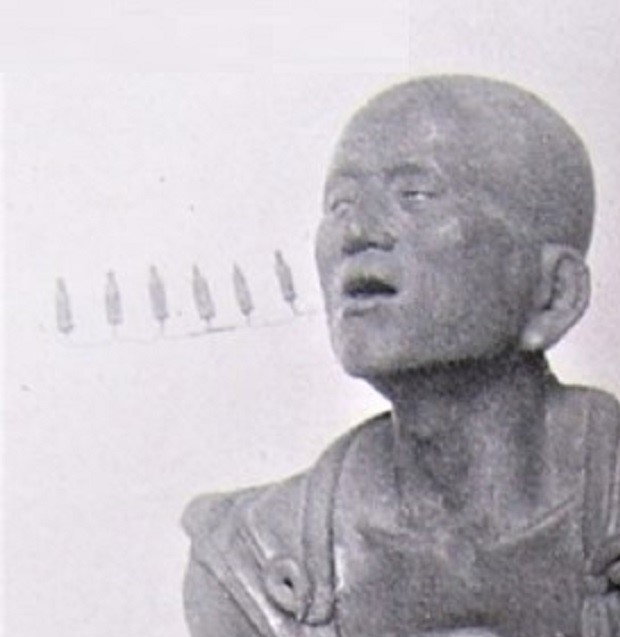

・吉田寺 浄土宗 奈良県生駒郡斑鳩町大字小吉田1-1-23吉田寺の創建は古く、天智天皇の勅願によると伝えられ、本堂西側には妹君・間人内親王の御陵と伝えられる清水の古墳がある。その後、平安時代末期、永延元年(987年)に恵心僧都源信が開基された。(リンク先より) << 戻る

便り

便り  便り

便り  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  便り

便り  人物

人物  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  年表

年表  年表

年表  年表

年表  年表

年表  便り

便り  便り

便り  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  便り

便り  便り

便り  年表

年表  便り

便り  人物

人物  年表

年表  便り

便り