人物

人物 植芝盛平(うえしばもりへい)

武道家。合気道の創始者。合気道界では「開祖」と敬称される。生誕 1883年(明治16年)12月14日命日 1969年(昭和44年)4月26日合気院盛武円融大道士<< 戻る

人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

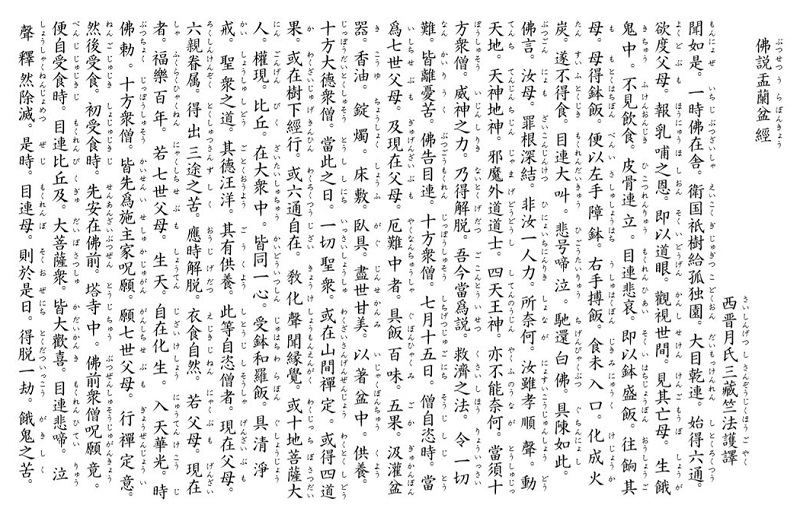

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ