人物

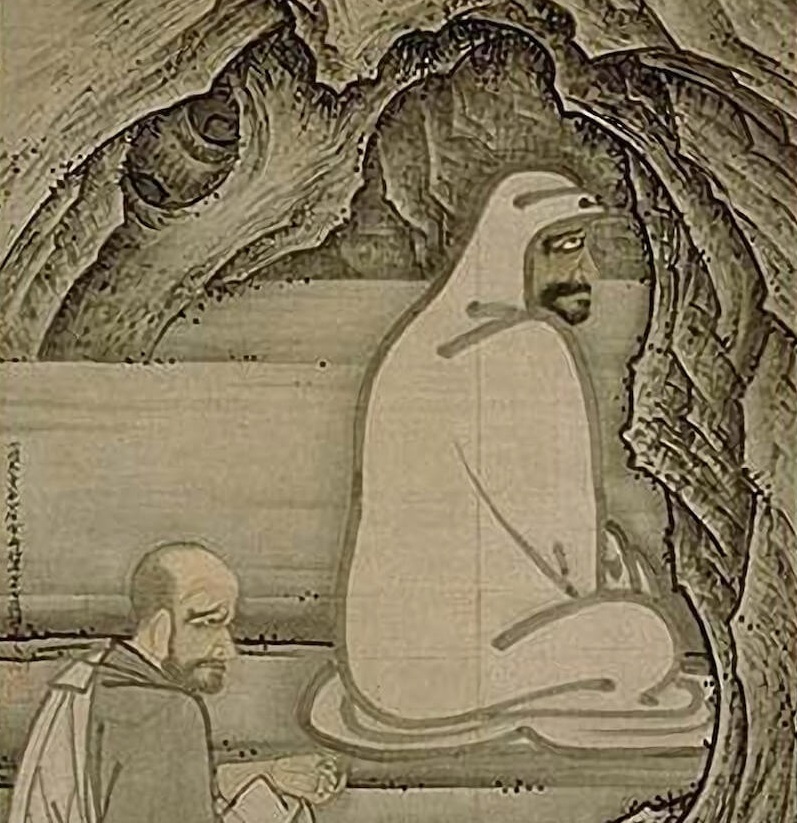

人物 菩提達磨大師(ぼだいだるまたいし)

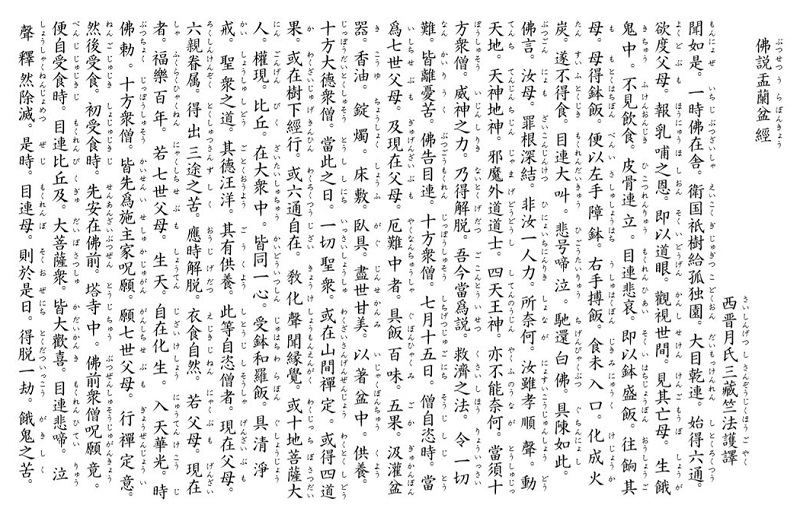

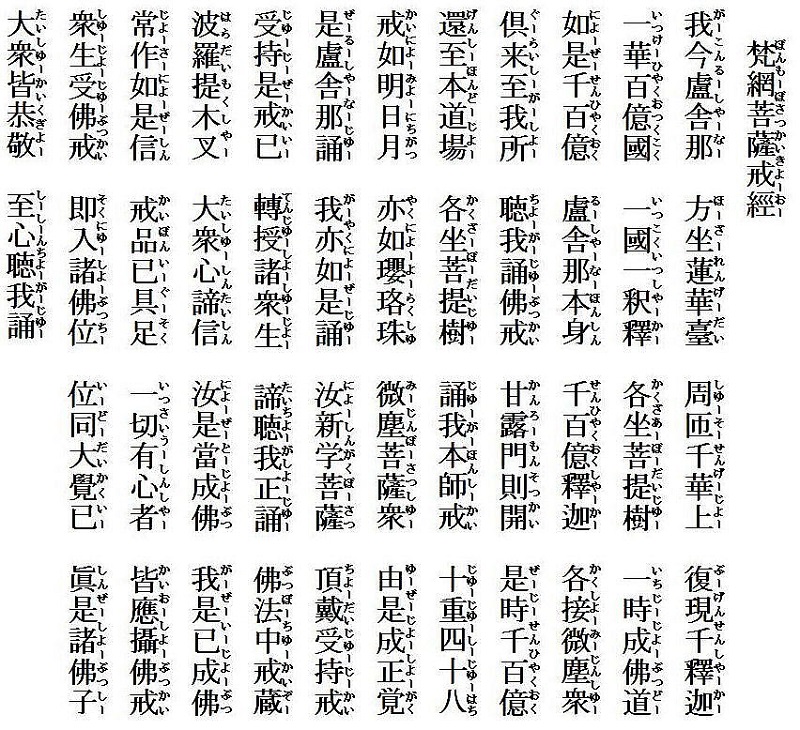

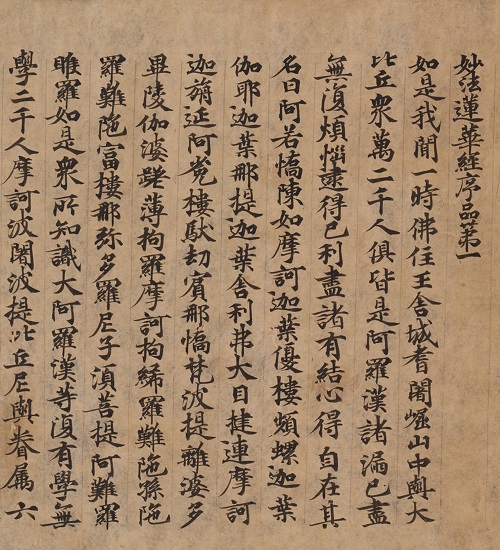

お釈迦さまから28代目の祖師である菩提達磨大師は、西インドから中国に至り、大乗仏教をもたらしたインド人僧侶です。震旦初祖、円覚大師とも呼ばれ、達摩と表記される場合もあります。般若多羅尊者に就いて嗣法。弟子には慧可、道育、尼総持、道副がいます。達磨大師の伝記に関しては諸説ありますが、禅宗の伝統的な見解では、中国の梁の時代・普通8(527)年に南海より広州(広東省)に上陸し、梁の都・建康(南京)に来て、武帝(蕭衍)と問答を交わし、帝との機縁がかなわず北に渡り、洛陽(河南省)郊外の嵩山少林寺というところで面壁九年の坐禅を修行され、不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏の宗旨を標榜し、禅宗の初祖と仰が...