便り

便り 大悲王院-福岡県糸島市

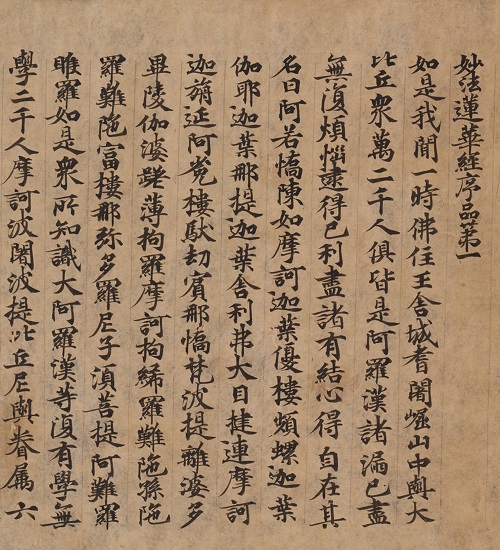

・大悲王院 真言宗大覚寺派 福岡県糸島市雷山626当山は、成務天皇四十八年(一七八年)、雷山の地主神である雷大権現の招きで渡来して、天竺霊鷲山の僧、清賀上人の開創と伝えられております。その後聖武天皇によって勅願道場となり、七堂伽藍が建立されました。(リンク先より) << 戻る

便り

便り  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  年表

年表  年表

年表  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  年表

年表  年表

年表  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  年表

年表  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  年表

年表  年表

年表  年表

年表  年表

年表  年表

年表  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  年表

年表  年表

年表  年表

年表  年表

年表