人物

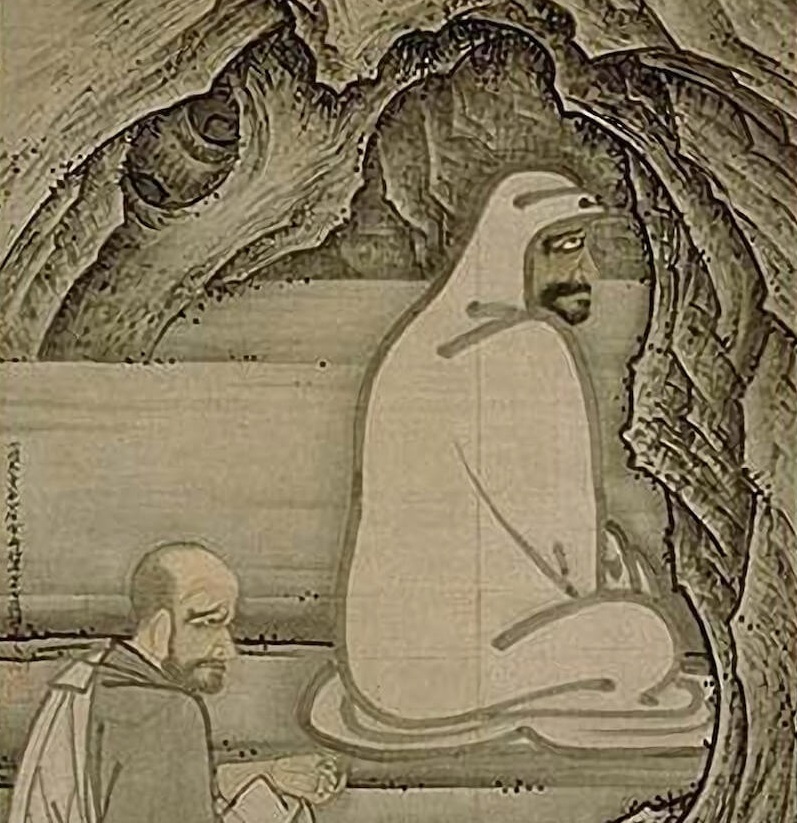

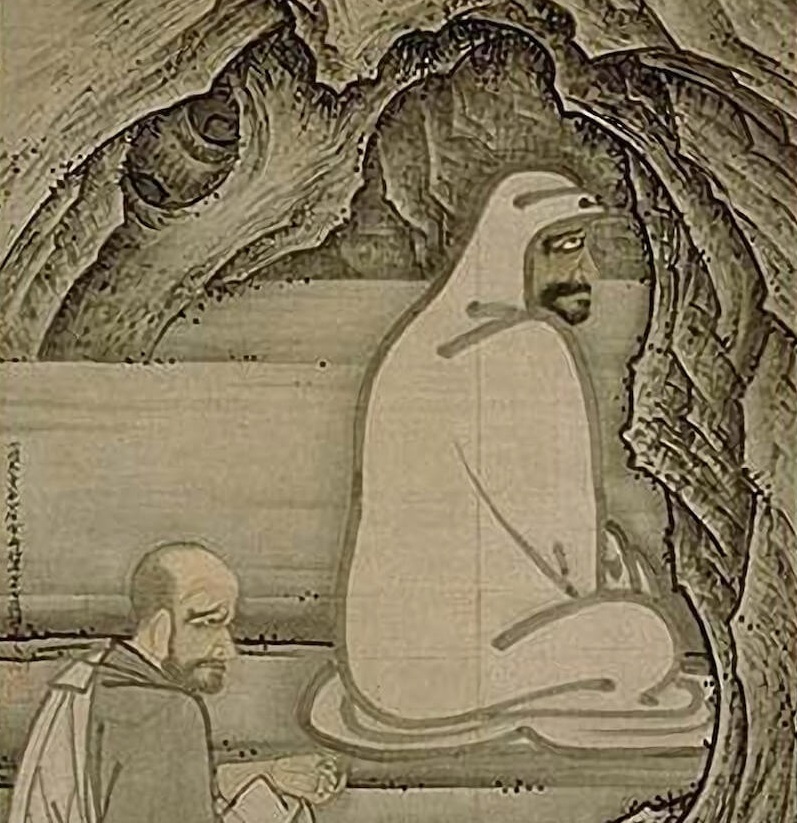

人物 慧満(えまん)

中国唐の時代、河南省栄陽の出身。僧那に就いて嗣法。弟子には道昭がいる。隆化寺。慧満の禅の教えを受けた道昭は、その教えを日本に初めてもたらし、国内初の禅院である飛鳥寺の禅院には多くの仏道修行者が訪れ、道昭から禅を教授されたといいます。生誕 命日 << 戻る

人物

人物  人物

人物  便り

便り  人物

人物  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  便り

便り  年表

年表  年表

年表  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  年表

年表  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  年表

年表  年表

年表  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物  人物

人物  人物

人物  仏教を本気で学ぶ

仏教を本気で学ぶ  人物

人物  人物

人物