仏教を学ぶ

仏教を学ぶ 菩提樹(ぼだいじゅ)

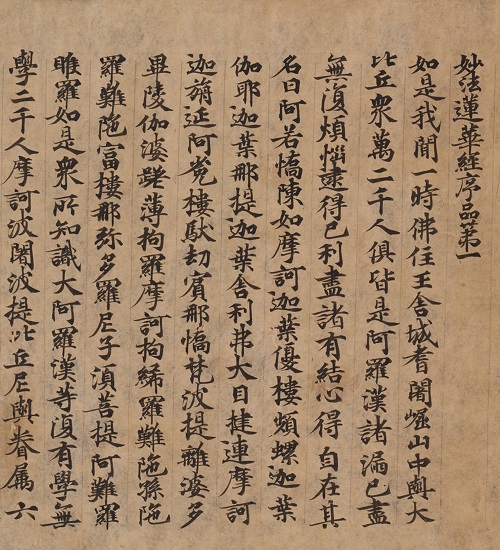

菩提樹はインドで古くからピッパラと呼ばれ聖木として扱われてきた樹の一つです。シッダッタがこの樹下で、坐禅を組んで全宇宙の真理(菩提)を悟り、ブッダとなったことから、後に悟りの樹、菩提樹(ボーディ・ブリクシャ)と呼ばれるようになりました。また、三大聖木の一つです。この写真はブッダガヤにある菩提樹です。この菩提樹のことを知る人に詳しく聞きましたが、この菩提樹は4代目だそうです。仏教にとって聖なる樹であっても、異教徒にとってはそうでない場合もあり、切り倒されてしまったこともあったようです。今ではその周りには坐禅をする人、お経を唱える人、観光に来た人、あらゆる人が常にいました。ここが仏教にとっての聖地...