人物

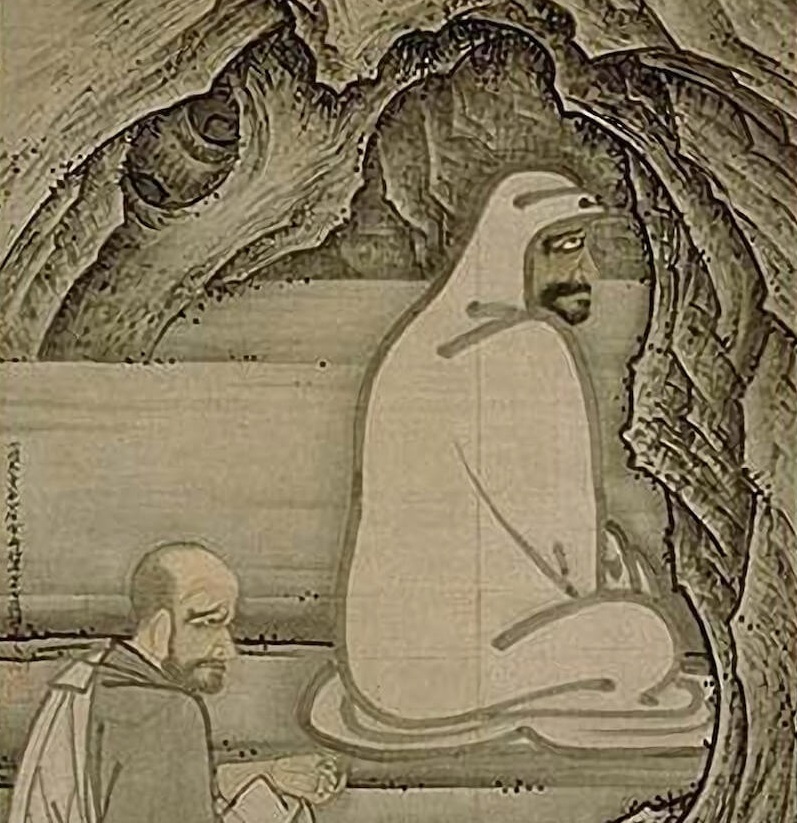

人物 沢庵宗彭(たくあんそうほう)

沢庵宗彭とは、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧侶です。大徳寺住持。諡の普光国師は、300年忌にあたる昭和19年(1944年)に宣下されました。号に東海・暮翁などがあります。但馬国出石(現兵庫県豊岡市)の生まれで、紫衣事件で出羽国に流罪となり、その後赦されて江戸に萬松山東海寺を開いた。書画・詩文に通じ、茶の湯(茶道)にも親しみ、また多くの墨跡を残している。ダイコンの漬物である沢庵漬けの考案者と言われています。紫衣事件江戸幕府が成立すると、寺院法度などにより寺社への締め付けが厳しくなります。特に、大徳寺のような有力な寺院については、禁中並公家諸法度によって朝廷との関係を弱めるための...