人物

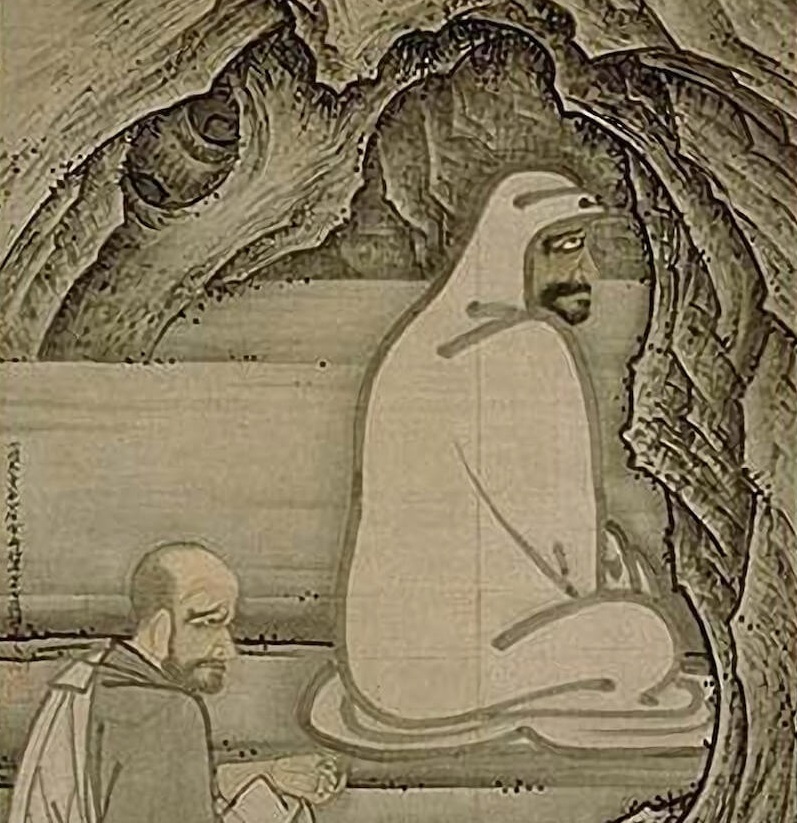

人物 隠元隆琦禅師(いんげんりゅうきぜんじ)

中国僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師は、明代末期の臨済宗を代表する費隠通容(ひいんつうよう)禅師の法を受け継ぎ、臨済正伝32世となり、中国福建省福州府福清県の黄檗山萬福寺(古黄檗)の住職でした。日本からの度重なる招請に応じて、1654年(承応3年)、63歳の時に弟子20人他を伴って来日しました。のちに禅師の弟子となる妙心寺の龍渓禅師や後水尾法皇そして徳川幕府の崇敬を得て、約9万坪の寺地を賜り、1661年(寛文元年)に禅寺を創建しました。古黄檗(中国福清県)を模し、黄檗山萬福寺と名付けることになりました。隠元禅師は『弘戒法儀』を著し、『黄檗清規』を刊行したほか、日本に持ちこんだ文物は、美術、...