人物

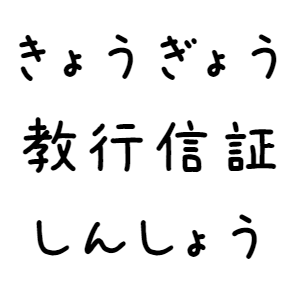

人物 親鸞聖人(しんらんしょうにん)

親鸞は、鎌倉時代前半から中期にかけて活躍した僧侶。浄土真宗の宗祖とされます。法然を師と仰ぎ「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え」を継承し、さらに高めて行くことに力を注ぎました。自らが開宗する意志は無かったと考えられています。(以下、敬称を省略します。)親鸞は1173年に、現在の京都市伏見区日野、法界寺・日野誕生院付近で誕生しました。お父さんは藤原氏の流れをくむ日野有範(ひのありのり)、お母さんは清和源氏の流れをくむ吉光女(きっこうにょ)と伝えられています。9歳の春に、伯父の日野範綱(ひののりつな)に連れられ、京都青蓮院において、後の天台座主・慈円のもとで出家・得度しました。この...