便り

便り 9月8日に開催される、三木大雲上人の「夏の終わりに、怪談話」

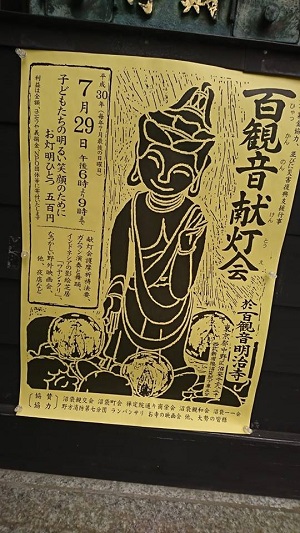

9月8日に開催される、三木大雲上人の「夏の終わりに、怪談話」の申し込みですが、間もなく定員になりそうです。(リンク先より)・9月8日に開催される、三木大雲上人の「夏の終わりに、怪談話」

便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り  便り

便り